CEOが語る知財

株式会社FRONTEO 代表取締役社長 守本 正宏氏インタビュー

AIビジネス最大の壁は認知バイアス 約250社の導入実績を誇るAI「KIBIT」が拡大した理由

株式会社FRONTEOは、自然言語処理に特化したAI技術を用いて、リーガルテックやライフサイエンス、ビジネスインテリジェンス事業を展開するデータ解析企業だ。AI分野は、あえて特許を取得せずにノウハウとして秘匿する企業が多いなか、同社は、独自開発の人工知能エンジン「KIBIT」のコア技術を始め、次々と独自技術を特許化している。株式会社FRONTEO 代表取締役社長の守本 正宏氏に、特許を取得するべき理由やその活かし方について伺った。

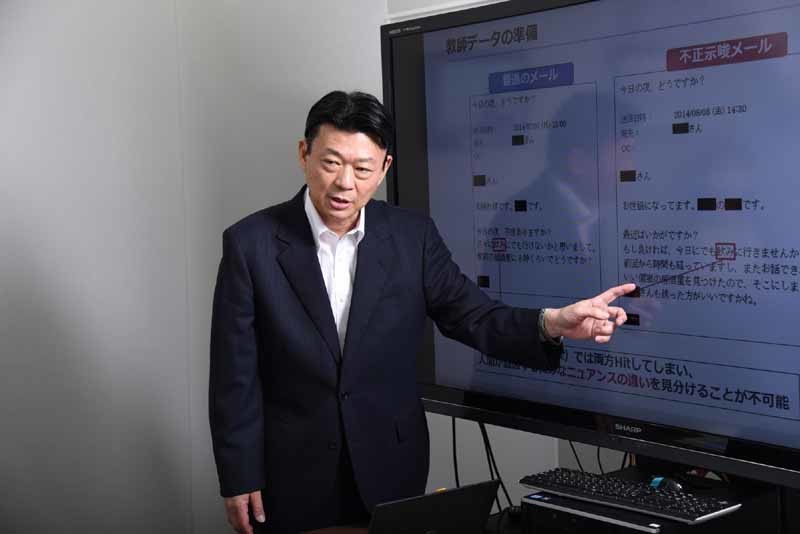

株式会社FRONTEO 代表取締役社長 守本 正宏(もりもと・まさひろ)氏

1966年大阪府生まれ。1989年に防衛大学校卒業後、海上自衛隊の護衛艦で勤務。退官後、半導体製造装置メーカーのアプライドマテリアルズジャパン株式会社を経て、2003年にUBIC(現FRONTEO)を設立。グローバル企業の国際訴訟対策をビッグデータ解析の技術で支援、自然言語処理と人工知能の研究成果を応用した人工知能エンジン「KIBIT」の開発・実用化を推進。現在は、FRONTEOグループCEOとして、KIBITとConcept Encoderという2つのAIを軸に、金融、知財、人事、医療分野など様々な分野での事業展開を牽引している。公認不正検査士(CFE)、NPO法人デジタル・フォレンジック研究会理事、警察政策学会会員。

自然言語処理×AIでリーガルテックやライフサイエンス、ビジネスインテリジェンス事業を展開

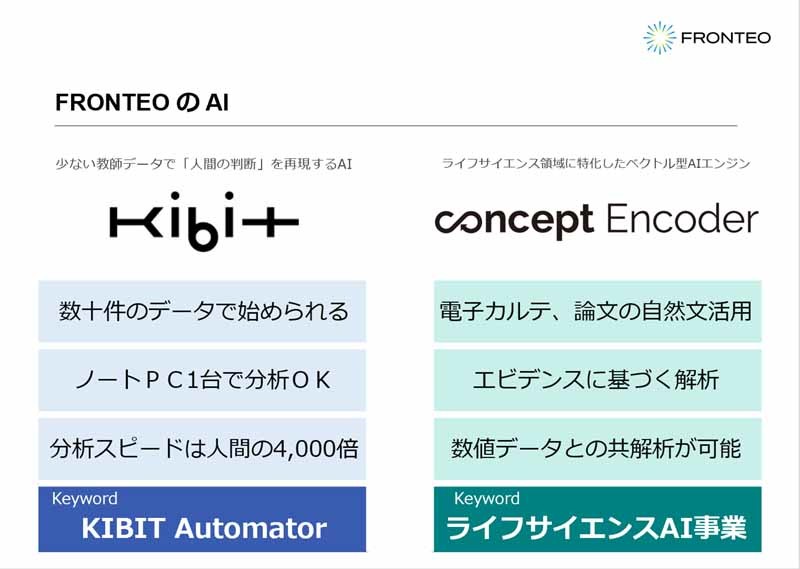

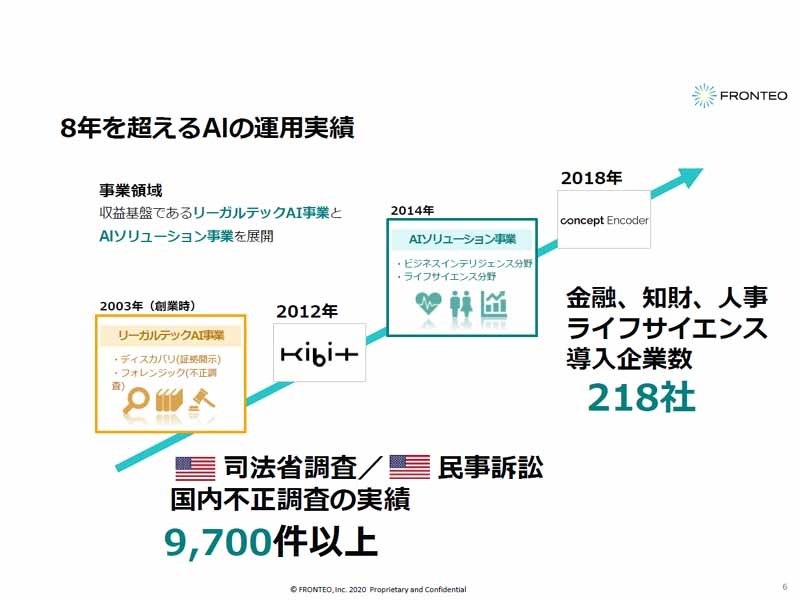

株式会社FRONTEOは、独自のAI技術「KIBIT(キビット)」と「Concept Encoder(コンセプトエンコーダー)」を用いて、さまざまな社会問題の情報解析を支援するデータ解析企業だ。リーガルテック事業を始め、金融や製造、内部監査、人事労務、知財などさまざまなビジネス分野を効率化するビジネスインテリジェンス事業、医療や創薬を支援するライフサイエンスAI事業を展開している。

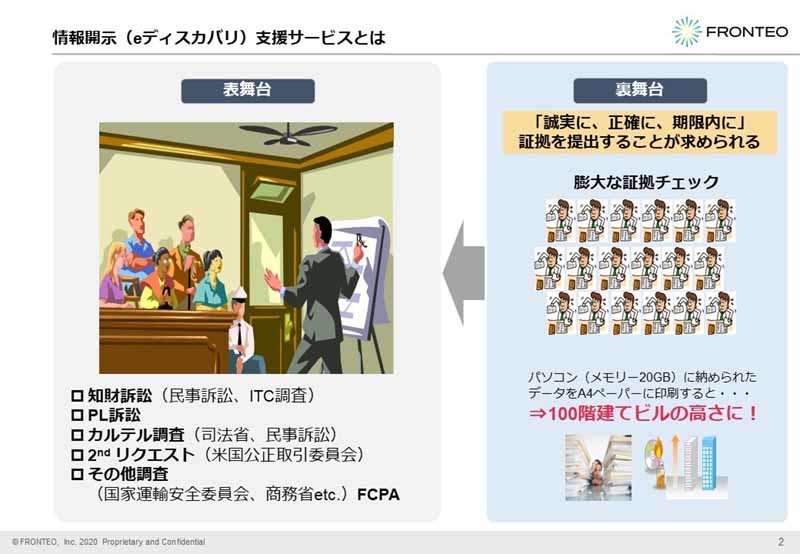

同社の誇るリーガルテックは、不正調査やアメリカの民事訴訟、司法省の調査などで大量の情報、Eメールなどから証拠を見つける作業を支援するための技術だ。米国の司法にはディスカバリー制度と呼ばれる証拠開示制度(電子データを扱うものをeディスカバリーと呼んでいる)があり、裁判で使える証拠を膨大な量の資料から見つけるためのテクノロジーが発展している。

企業間の訴訟では、わずかに存在する証拠を膨大な書類から探し出す必要がある。そのため、膨大な電子メールのやりとりなどの文章から調査するには多くの人手と日数を要する。かつて日本と米国の企業とが争う場合、日本側にはリーガルテックのソリューションがなかったことで、証拠を見つけられず、誤った判決になってしまうことがあった。そのような問題意識から守本氏は2003年にFRONTEOの前身となるUBICを設立したという。

守本氏は当初、米国のツールを使うことを検討したそうだが、日本語の解析には向かなかったため、2006年から日本語に適した独自の言語解析ツールの開発に着手。2012年には、自然言語処理に特化した人工知能エンジン「KIBIT」が完成。KIBIT開発前後を合わせて、累計で約1万件の調査実績を誇っている。

AIビジネスにおいて、データアセット以上に認知バイアスの影響は大きい

KIBITは、独自の解析アルゴリズム「Landscaping」と行動情報科学を組み合わせた人工知能で、テキストから意味を読み取りエキスパートの暗黙知や感覚を学ぶことにより、少量の教師データで早く結果を出せるのが特徴だ。

文章をチェックする際には、過去にKIBITで対応した不正調査やディスカバリーから学んだ、不正を示唆する箇所の見つけ方の暗黙知を活かして怪しい箇所を見極めているため、一見すると自然に受け入れてしまうようなメールのやり取りといった文章でも、論理性や不自然さを見抜ける。「人が見たほうがよい」とKIBITが特定した部分をチェックできるようにするため、膨大な資料の読み込みが不要となる。

KIBITを搭載した同社のシステムを導入することで、eディスカバリーにかかるコストの約7割を占めるレビュー工程を最大約80%削減できるという。この場合のレビューとは、調査対象者のPCなどから収集されたデータを、証拠としての関連性の有無に応じて選り分ける作業を指す。日英韓中の4ヵ国語に対応し、米国の大手法律事務所にも採用されている。

「eディスカバリーで言えば、人がチェックできる文書数は1時間に15~30件。コンピュータや一般的なAIを使用すれば60件くらいにはなるが、我々のソリューションなら400もの文書が見られる。このように人に代わってレビューをできているのは我々しかいない。言語解析というのは難しい分野だが、少量のデータで把握することに努めた結果が生きた」(守本氏)

導入における最大のハードルは、使おうとする人の認知バイアスをどうするかだと語る守本氏。実際に同社では、弁護士にロジカルに理解してもらえるよう、米国トップクラスの弁護士兼データサイエンティストにヒアリングを行い、どのようなロジックで理解が成り立っているかを分解。凝り固まった考えを崩して導入できるワークフローを作成したという。

「専門性の高い分野であれば、人のほうが正しいと思いがちだが、実際には必ずしもそうではない事を事実をもって示すことが重要。2019年度、米国トップの弁護士から認めてもらったが、コンサバティブな弁護士を説得できたのがビジネス的には大きかった。AIビジネスにおいて、じつはデータアセット以上に認知バイアスの影響は大きい」

マーケティングから医療・福祉、さらにはグローバルでの投資活動の監視まで

2014年からは、KIBITの言語解析技術を応用してビジネスインテリジェンス事業へと拡大。マーケティング調査やコンプライアンスの観点からのモニタリング、金融庁や厚労省などの各省庁から出ている規制に対応するためのソリューションのほか、ニュースソースやSNSで流れているテキストをAIで解析するソリューションを提供している。

さらに、2018年にはライフサイエンス向けの人工知能エンジン「Concept Encoder」を新たに開発し、医療機関向けに認知症診断支援AIや転倒転落予測AIシステム「Coroban」などの開発、販売を進めている。

また医療や福祉分野への転用だけでなく、直近ではKIBITによるデータ分析を発展させ、「オープンソースインテリジェンス」として国内外の企業の投資活動の情報解析も行っている。

「発端は、対米外国投資委員会(Committee on Foreign Investment in the U.S.:CFIUS)の動き。米国の企業に誰が投資しているのか、どのような国から投資が行われているのか、合併・買収・取得によって米国企業の情報が持っていかれることも可能性としてはあるし、企業自体が支配されてしまうかもしれない。そういった対内投資を監視していく動きが米国から始まった。FRONTEOとしてもできることを考え、オープンソースから情報を収集しながら、企業・人脈モニタリング、世論・動向分析を行うOSINTサービスを日本でも提供していこうとしています」(守本氏)

こちらも行っているのはあくまで言語の解析だ。実際の投資活動にとどまらず、誰がフォーカスしているか、ニュースソースやSNSから世の中の動向に対する発言や興味・関心を追って分析している。大量の情報からKIBITで洞察に関連するものを発見していくのだという。

このようなソリューション提供のベースは、企業の経営企画部門で情報を集めて報告する資料作成でのAIを用いた情報分析サービスの提供にある。「社長が求める情報の集め方のコツをベテランの側近しか知らない暗黙知となっており、引き継げる人がいない。そこで、個人のインサイト、暗黙知を学べないかという依頼があった。実際にやってみたらかなりうまくいって、KIBITで分析して、担当者はさらに高いレベルでの考察ができるようになりました」

この先は、要人の発言一つから世界がどう動くかが見えてくるという。「重要なのは、発言そのものではなく、そこからの影響度。そういったところを可視化しています。日本の技術を守っていくためにも、諸外国が何に興味があり、どんな動きがあるのかを知るのは重要だと考えています」と守本氏は語る。

特許を取る過程から自社の技術の根幹が見えてくる

知財に関する活動としては、2014年3月にKIBITのコア技術である「Landscaping」に関する特許を出願。また、人工知能エンジン「Concept Encoder」については、2018年5月にコア技術の特許を取得。2020年1月には転倒転落予測システム「Coroban」に関する特許を取得し、同年7月には認知症診断支援AIシステムに関する特許を取得している。

新しい開発案件については、特許性があるかどうかを研究開発部門や事業部内で判断し、次に法務部の知財担当者と協力しながら外部の弁理士に相談し、出願内容を決めていく形で社内スキームも固められている。海外展開を前提に、PCT出願等で米国、台湾、中国、韓国へと順次出願している。

守本氏は、特許はできるだけ取っていく方針だが、創業当初は、特許を取得するべきか否かで社内で議論になったこともあるそうだ。

「確かに、特許にかかる費用は大きな負担ですが、でも取らないとダメだと思いました。リーガルテックで多くの知財訴訟を見てきましたし、扱ってきたので、知財の重要性は十分に知っています。特許があるからこそ訴訟になっている。なければ、自分たちの権利を主張することすらできません。特許があれば、少なくとも技術を真似されたことがわかった段階で、自分たちの権利を主張できます。だからこそ、特許を取る段階から、訴訟に対してどれだけカバーできる力があるかを考えて取るべきです」(守本氏)

また、特許を取っていく過程で得られることにも大きな意味がある、と守本氏。

「自社の技術がどれだけ新規性があり、他社の技術とどのような差があるのかは知っておくべきです。特許を取る段階で、弁理士などの専門家の方と話をするうちに自分たちの技術の根幹や可能性をより理解できます」

実際に、KIBITに関する特許を取るために調査をしていくなかで、上述したようなビジネスインテリジェンス事業のアイデアが生まれたそうだ。

リーガルテックの場合、法定で弁護士が証拠として示すデータが人ではなく、AIが見つけたものであれば、それが論理的に正しいと説明できるのかどうかが大事だ。出願の過程で得た情報は、製品を導入する法律事務所や企業への説明にも役立っている。

「よくAIはブラックボックスと言われ、具体的にどのような処理がなされているのか見えないため信用されにくい。我々は、ブラックボックスにならないように、AIが何に注目してなぜこのように判断したのかを、できるだけ説明できるようにしています。そうすると、納得感をもっていただけます」

これから知財活動に取り組むスタートアップへ、守本氏からメッセージいただいた。

「特許は企業戦略の中で、すごく重要なもの。優れた専門家から話を聞き、自分なりの特許に関する考え方をつくっていくといいと思います。特許が取れる技術、あるいはビジネスモデルを持っているなら取るべき、というのが私の考えです。ただし、特許は持っているだけではダメで、いざというときに使えるようにしておくことが大事。戦略を立てて、防御と攻撃をうまく使いこなしてビジネスに活かしてほしいです」