スタートアップエコシステムと知財

Drone Fund代表パートナー/個人投資家 千葉功太郎氏インタビュー

ドローン産業躍進のカギ 特許共同出願専門会社「DRONE iPLAB」が狙う攻めの知財戦略

Drone Fund(ドローンファンド)は、「日本のドローン産業を世界に羽ばたかせたい」という思いから千葉 功太郎氏が立ち上げた特化型ドローン・エアモビリティファンド。2017年6月1日の1号ファンド設立から丸2年。2018年に設立した2号ファンドは、52億円を調達。現在、29社のドローン企業に出資をしている。同ファンドでは、投資先企業の知財戦略をサポートするための特許共同出願専門会社(DRONE iPLAB)も設立し、日本発のドローンを世界に勝てる産業に育てるための環境づくりに取り組んでいる。あえてジャンルを特化する理由、DRONE iPLABの役割、千葉氏の目指すドローン産業のエコシステム構想について語ってもらった。

Drone Fund代表パートナー/個人投資家 千葉 功太郎(ちば・こうたろう)氏

慶應義塾大学環境情報学部卒業。株式会社コロプラ 元取締役副社長。慶應義塾大学SFC研究所 ドローン社会共創コンソーシアム 上席所員。2017年にDrone Fundを創業し、ドローンスタートアップへの投資、経営支援を展開している。また、国内外インターネット業界のエンジェル投資家でもある。2019年4月より、慶應義塾大学SFC特別招聘教授を務めている

ドローン産業が立ち行かなくなる危機感に対し応えた投資家

Drone Fundの特徴は、その名の通りドローンおよびエアモビリティに特化していることにある。立ち上げ時点では、ドローンやエアモビリティの可能性は語られていたが、まだ世の中にない産業だった。このような、立ち上がるかどうかわからない新分野に投資は集まりづらい。そもそも投資先がどれだけあるのかもわからないし、日本が勝てる、という保証もないのだ。また、ソフトウェア、ハードウェア、さらには規制などもからむスタートアップにとっては難しい領域だ。なぜあえて、ドローンという分野に特化したのだろうか。

ファンド設立以前、千葉氏はエンジェル投資家として、ドローン系のスタートアップにも個人的に投資をしていたが、ブロックチェーン、AI、O2Oビジネスなど、さまざまな分野のひとつに過ぎなかったそうだ。

「バランスよく会社を選んでいくのが投資の基本。ひとつの分野が10%を超えると多い印象があります。自分のポートフォリオでは、ドローンの割合がすでに10%を超えていたので、個人的にはこれ以上の投資はやめるつもりでした」(千葉氏)

しかし当時、千葉氏がすでに投資していた企業以外にも、次々と新しいドローンスタートアップが出てきていた。

「みんな資金調達に苦労していました。AIやIoT分野はどんどん投資してもらえているのに、ドローンだけ投資家が見つからない。このままでは全員行き場を失って産業が立ち上がらなくなってしまうのでは、と危機感を持ったのがファンドを立ち上げたきっかけです」

ドローンやエアモビリティは、未来には巨大な産業となる可能性を秘めている。そのとき、日本は単なるユーザーではなく、ドローン産業をリードする側に立っていたい。まだ見えない分野だからこそ、投資家と投資先が一緒に問題に取り組んでいくべき、というのが千葉氏の考えだ。

とはいえ、2年前に勝算はあったのだろうか。

「当時は、中国のDJIがほぼ一人勝ちの状況です。普通に考えると、そこに立ち向かうのは難しい。しかし発想を転換して、今のドローン市場ではなく、未来の空の市場はどれくらい広がっているのかを逆算して考えてみたのです。それまで展開していたホビーや空撮用、産業用ドローンといった分野は、未来から見ると氷山の一角なのかもしれない。エアモビリティを含め、未来の空の産業はもっと広がるはず。ハードだけでなく、制御ソフト、通信システム、航空管制、オペレーションをする人材ビジネス、機体のメンテナンス、パイロット育成スクール、販売会社など、車産業と同じように、いろいろなビジネスに広がる可能性があります」

自動車産業でも、乗用車だけでなく、農機や建機、事業用トラックなど、それぞれの産業に特化したメーカーがある。こうした多様性を鑑みれば、ドローン業界の未来の市場は、大きく広がる可能性がある。日本が本気で取り組めば、十分に勝てる見込みがありそうだ。

ここまで、1号ファンドで16億円、2号ファンドでは52億円を調達し、新規8社、合計29社への投資を実行している。

「2号には、大手企業25社に参画していただけました。これは国や大企業も日本のドローンの発展性を感じている証です。そして、確かに大きな進歩ですが、まだ数字が出ていない。具体的な台数、売上高といった成果を出していく必要があります」

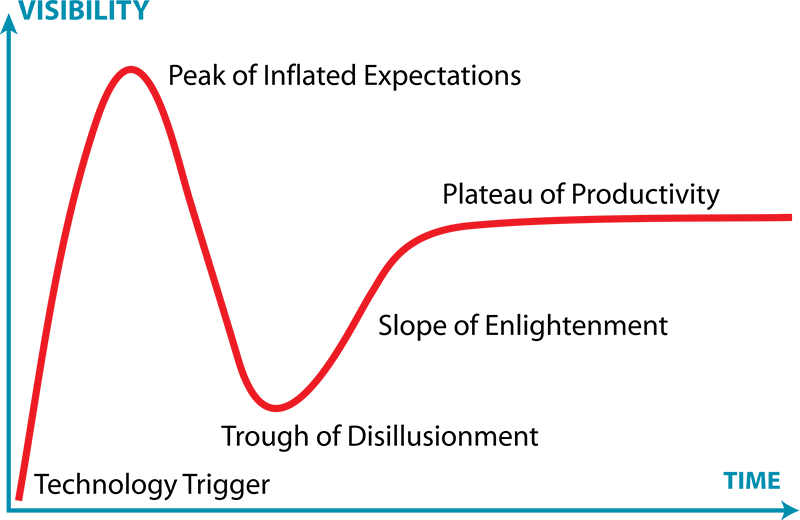

一定のムーブメントは起こせたが、具体的な実績がない。千葉氏は、これを「幻滅期」と呼んでいる。ドローン業界が発展するかどうかは、この幻滅期にどう立ち向かっていくかにかかっている。

新しいテクノロジーは、期待と幻滅の波を繰り返して成長する

千葉氏が主催する起業家コミュニティ「千葉道場」では、定期的に合宿や勉強会を実施している。2019年1月の合宿テーマは、「期待と幻滅~自ら巻き込み期待をつくる」。

「最初のステージは、みんなが夢を見て、どんどん盛り上がっていく期待の時期。しかし、現実が見え始めると、『ダメなんじゃないか?』という幻滅期が必ずやってきます」(千葉氏)

いわゆるハイプ・サイクル、先端テクノロジーの発展には波があり、期待と幻滅を何度も繰り返すことによって、徐々に大きくなっていくものだ。IoT、ロボット、VR/ARなどもこの波を繰り返している。

「ドローン業界にとっては初めての波。期待値に対して数字が追い付かないというギャップが幻滅期です。これを乗り越えるには、我々がしっかりと数字をつくり、再び期待値を上げなくてはならない。実証実験から、社会実装のフェーズに入っていきます」

もちろん明るいニュースもある。2018年12月末には、ドローンメーカーの自律制御システム研究所(ACSL)がマザーズに上場。日本のドローン専業企業では初のIPOとなった。

「ドローン専業企業としては世界初。株価も高く、400~500億円の間を推移しています。現在は赤字の企業にも関わらず、高い評価を得ているのは、期待の強さの表れでしょう」

経営、知財のサポートで、むき身の技術をビジネスに変える

Drone Fundでは、資金面を支えるだけでなく、CEOを始めとする、技術者以外のメンバーを集めるところから支援している。ドローンスタートアップは、高い技術を持つエンジニアがそろっていても、ビジネスの形になっていないケースが多いという。いわば「むき身の技術」だ。

「経営やビジネスを見る面と知財の両面からサポートすることで、むき身の技術がビジネスになります。スタートアップにすべて任せるつもりはなく、我々も一緒にやっていく。とくにドローン分野は法律が変わらないと動けない。我々は法律も変えながらやっていくつもりです」(千葉氏)

知財意識への高さは、前職コロプラでの経験から得たものだ。

「コロプラは、創業当初から知財には非常に力を入れていました。ゲーム業界では既存の大手が数多くあり、基本的な知財は埋められている。そのなかで、うまくスマートフォンやケータイで新たな技術を掛け合わせていかなくてはいけない。当時は知財部門に相当力を入れていました」

千葉氏は、もともとIT系ベンチャーの出身。昨年末には主宰する千葉道場で特許庁とコラボしたITスタートアップ向けのイベントも開催している。

「どんな業界であっても知財は必須です。国内のIT業界も知財が弱いので、啓蒙活動から始めているところ。AmazonやGoogleなど世界を見れば、知財で激しい戦いをしていますし、グローバルに進出するなら知財は前提条件。戦える特許を持てるかどうかも重要です。まずコア特許を1、2件取り、その周りに50~100件くらいの特許群で固めていく、といった基本的な考え方から学んでもらっています」

ゲーム業界でなくとも、企業が成長を目指すなら知財にリソースをかけるのは常識だ。しかし、資本政策と同じく、知財は巻き戻しがきかない。適切なタイミングに適切な知財を押さえていくことが重要になる。

「ビジネスの話を聞いた瞬間にどの知財を押さえるべきポイントがパッとわかるような、勘どころのある専門家と簡単に出会えればいいのですが、新しい技術分野は理解してもらうだけで時間がかかってしまう。すると、数時間違いで他社に先願されてしまう可能性もあります。シードであればあるほど、スピードは重要です」

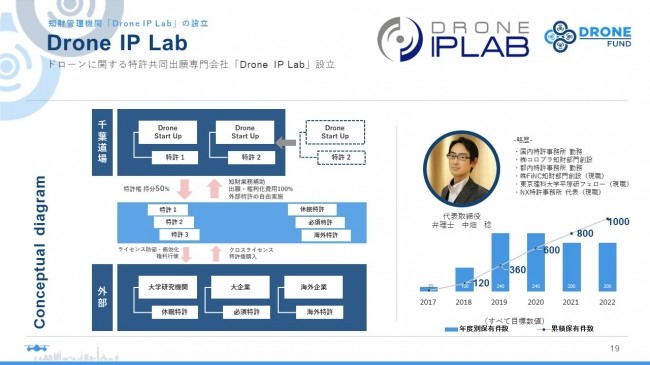

そこで、投資先の知財戦略をサポートするために、コロプラでも創業期の知財を支えた弁理士の中畑 稔氏と2017年5月という1号ファンド設立の直前に立ち上げたのがドローンに関する特許共同出願専門会社「DRONE iPLAB」(ドローンアイピーラボ)だ。

「何もないところに知財をつくり出すような仕事は、従来の特許事務所の概念にはありません。そもそもスタートアップの経営者は、どんな知財をとればいいのかわかっていない。すると、知財の優先順位は下がってしまう。我々が目指すのは、知財をつくり出す仕事。ビジネスの話を聞いただけで、知財戦略を描き、明細ごと納品できるようにしたかったのです」

Drone Fundファミリーの知財を束ねて強くする「パテントアンブレラ」戦略

DRONE iPLABの弁理士チームは、ドローンやエアモビリティに関する国内外の主要特許をすべて把握している。国内外のパテントマップをすべて独自に制作し、集中的に抑えられている領域と、空白のある領域が一目でわかるという。

「激戦区となっている領域や他社の権利を踏む可能性のある分野の勘どころがわかりますし、この情報はDrone Fundの投資にも役立ちます。マーケティング要素を含む、攻めの知財戦略が立てられるのは、領域を特化したからこそ実現できることです」(千葉氏)

パテントマップの中で空白の領域に新しい会社をつくる計画もあるそうだ。将来は、ブロックチェーンやAIなど、新分野ごとのIP Labを設立するような横展開も考えられるだろう。

実際、DRONE iPLABによって、エアロネクストの重心制御技術「4D Gravity®」の基本特許や、未来のエアモビリティに関する特許群が取得されている。これは、エアモビリティが実際に飛ぶようになれば、必ず必要となる特許群だという。

「こうした強い特許を日本として押さえていかないと、グローバルで戦えない。最終的には、個々の会社が特許で戦うのではなく、Drone Fundファミリーとして知財の戦いを目指しています。この先、我々もグローバルの特許を使いながら製品をつくるシーンが多くなってくるでしょう。すると、投資先が海外の企業から知財訴訟を受ける可能性は十分にあります。その際、Drone Fundファミリーとして交渉できることが重要です。個別のスタートアップが保有する知財の数が少なくても、Drone Fundファミリー全体で100件、200件の特許を持っていれば、ある程度の交渉力になります。これが『パテントアンブレラ』(=複数企業の知財を一つの傘で守る)という概念です」

現時点では、DJIなど国外のドローンメーカーに比べて、日本の知財件数は圧倒的に少ない。1社のみでは、グローバルなビジネス展開にはあらがいようがない。

「DJIは、国内だけで187件の知財を保有している。一方、Drone Fundのメンバーは、単独で20件を超えている企業はほとんどありません。DRONE iPLAB全体で、1,000件を目指したいところです」

課題先進国の日本は、ロボット産業には好条件

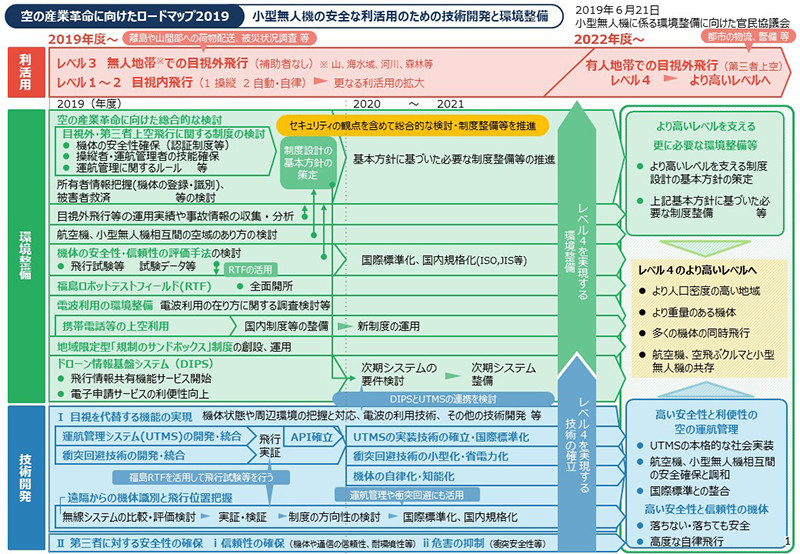

国によるドローンも含めた最新ロードマップでは、2022年にレベル4を掲げている。エアモビリティの事業スタート目標は2023年。農水省も農業用ドローンの普及拡大に向けた官民協議会がスタートしており、2023年までには稲作の50%をドローンオペレーションにする計画だ。

「もちろん、米国や中国もその頃には実用化していると考えられますが、少なくとも日本は先頭集団に入っています。2年前は全くの圏外だったので、ものすごい躍進といえるでしょう。各省庁、ドローン議連など、あらゆる関係組織が、通常では考えられないスピード感で活発に動いてくれたおかげです」(千葉氏)

そして現在、全国の火力発電所、地下トンネルなどで、ドローンを使った実証実験が行なわれている。ドローンを使えば、過酷な環境の狭い場所を全自動で点検できる。日本国内では下水道や電気やガス配線などのハードインフラが老朽化しているが、これらの点検に人員を割くことが難しく、十分にチェックできない状況が続いている。今後は、すべてロボットで点検する時代になってくるだろう。

労働人口が減少し、ハードインフラも老朽化した日本は、ロボティクスを実装化する前提条件が揃っている。課題先進国の日本は、ある意味ロボット産業にとっては絶好の環境だ。

中国やシンガポールはドローンの最先端であっても、こうした問題には直面しておらず、まだニーズがない。世界的には、インフラが老朽化する先進国が増えており、今のうちに国内でしっかりと基盤をつくっておけば、輸出産業になりうる。

官民学の連携でドローン産業のエコシステムをつくる

そしてDrone Fundの重要な役割として、オープンイノベーションのプラットフォームづくりもある。

「大企業、スタートアップ、政府、大学の研究チームが一緒になって、競争と協力をしながら、産業全体が成長していける環境をつくりたい。それぞれの役割があるなかで、Drone Fundは、その役割を少なくともまっとうできていると思っています」(千葉氏)

Drone Fund自体は、100%国内の企業と投資家が出資しているが、投資先は、国内だけでなく、海外にも広がってきている。

次のフェーズでは、数百、一千億円規模の資金が必要とされる。Drone Fundでは、2号ファンドの投資が終了し、来年には3号の立ち上げを予定しているとのこと。

「スタートアップの成長に合わせて、ファンドも大きくしていかなくてはいけない。ある程度大きくなれば、国のファンドも支援しやすくなるので、初期の実績をつくるまでの資金を支えるのが我々の役割と考えています。ドローンやエアモビリティは、国策でもある。国の基幹産業として世界と戦えるように、これからも力を尽くしていきます」