知財のプロが語るスタートアップとの新しい働き方

特許業務法人 iPLAB Startups 代表パートナー 弁理士 中畑 稔氏インタビュー

CIPO育成が急務 あらゆる先端事業領域をまとめて支援するiP LAB Startupsの構想

中畑氏が代表を務めるDRONE iPLABは、Drone Fundが出資するドローンスタートアップの知財を一括管理・運用し、知財戦略を支援している。だが、これはひとつのケースに過ぎない。あらゆる先端ジャンルを支えるX-iPLABへと広げるため、スタートアップの知財を支援する専門家集団「iPLAB Startups」を設立し、IP経営の普及とCIPO育成にも力を入れている。スタートアップを支援し、日本の技術と産業の発展を加速させるために、これからのCIPOに求められる役割を中畑氏に聞いた。

特許業務法人 iPLAB Startups 代表パートナー 弁理士/株式会社 DRONE iPLAB 代表取締役 社長/株式会社 エアロネクスト 取締役CIPO 中畑 稔氏

大学在学中から特許事務所に勤務し、弁理士資格を取得。国内・外国実務に幅広く従事。2013年、株式会社コロプラに入社。社内発明創出の仕組み化、知財部門の創設を手掛ける。その後、株式会社FiNC(現 株式会社FiNC Technologies)を経て、2017年、ドローンファンド設立と同時に直轄の特許管理会社である株式会社DRONE iPLABを共同創業、株式会社エアロネクストをグループ化し、同社取締役CIPOに就任。「技術によって市場を創造し、知財によって産業を育成する」を理念にDRONE iPLABの仕組みを全産業セクタに導入するiPLAB Startupsを共同創業。スタートアップの知財支援に特化した特許業務法人iPLAB Startups 代表パートナー。2018年から経済産業省 産業構造審議会 臨時委員に就任。

スタートアップは社内からの発明創出がキーになる

中畑氏が弁理士を志したのは大学生の頃から。学部4年時、勉強も兼ねて特許事務所でアルバイトを始め、大学院卒業後に同事務所に入所した。アルバイト期間を含めて7年間勤務、弁理士としての経験を積んだ。

「所長を含めて弁理士はたった2人という小さな事務所だったので、早いうちから、あらゆる業務を任せてもらいました。20代で明細書の作成や外国特許まで全法域を一通り経験できたのは、その後のキャリアに大きく役立っています」(中畑氏)

30歳になり、新しいことを始めようと考えていたときに、知り合いの弁護士の先生の紹介で株式会社コロプラへ訪問したのが、スタートアップ支援を手掛けるきっかけとなった。

当時のコロプラはマザーズに上場したばかりで、フィーチャーフォンから新たに勃興するであろうスマートフォンゲームアプリ市場でのシェア拡大へ向けて知財の強化を模索しているところだった。コロプラが持っていた特許は、馬場功淳社長が発明した11件。対して、競合となっていたDeNAやグリーは、すでに100件超の特許を出していた。この状況を打開するため、中畑氏が最初に手掛けたのは、社内から発明を創出するための仕組みづくりだ。

「多くの発明を生むには、社員が積極的にアイデアを出したくなるような仕組みが必要です。なぜ会社名義の知財を自分たち社員が考えないといけないのか、そもそもどんなものが知財として保護できるのかを知ってもらわなくてはいけない。しかし、社内研修やメルマガ配信だけでは、20代の若いデザイナーやUIエンジニアには興味を持ってもらえません」

そこで、発明創出を促進するために打ち出した施策のひとつが、特許のアイデアを出した人に奨励金を出す「パテント賞」だ。

「知財の重要性を説明するよりも、『あの人でも、あの部署でも、特許が出せるんだ』と実感してもらうことが早道だと考えました。最初に受賞したのがデザイナーの発案したUIデザインだったことから、それまで知財とは無関係だと思っていたデザイナーからもどんどん積極的にアイデアを出してくれるようになりました」

少しずつ意識改革を進めていった結果、1年半ほどで特許の出願件数は100件を超えた 。

その後、転職したヘルスケアベンチャーのFiNCでも、コロプラと同様にエンジニア以外の社員からも特許のアイデアが生まれる仕組みづくりに取り組んでいった。

「コロプラの馬場社長とFiNCの溝口社長に共通するのは、経営者自身の知財意識が非常に高かったことです。それを組織全体にインストールすることが僕の役割でした」と中畑氏。

企業として知財が大事だと教えられても、自分には関係がない、という人に対して、どのようにモチベーションを与えて、背中を押すか。それには、まずは前例(ロールモデル)を作らなくてはいけない。前述した「パテント賞」のような目に見える施策は、初期の段階ほど高い効果が得られる。

「コロプラは上場直後、FiNCは未上場の頃からという、異なるタイミングで関われたのがよかった。プロダクトや人が少ない初期のフェーズほど、社内ではなく外部から知財が重視される度合いが大きい。企業として無形資産のポートフォリオを見据え、きちんと戦略を説明できれば、投資家は資産価値として見てくれる。FiNCの場合、設立3年目にはすでにかなりの特許出願件数があったので、資金調達において、競争優位性、マーケットシェア、他社との比較、技術の説明で有利に働きました。スタートアップの場合、売り上げがない、プロダクト未完成、人もいない、という時期ほど、アイデアという無形資産の経営に対する相対的重要性は高い。だからこそ、初期のころの知財活動がすごく大事なんです」

複数のスタートアップの知財を集めれば、大企業や世界とも互角に戦える

中畑氏は現在、独自の機体制御技術で高い評価を得ているドローンメーカー・エアロネクストのCIPO、そしてDRONE iPLABをメインに活動している。

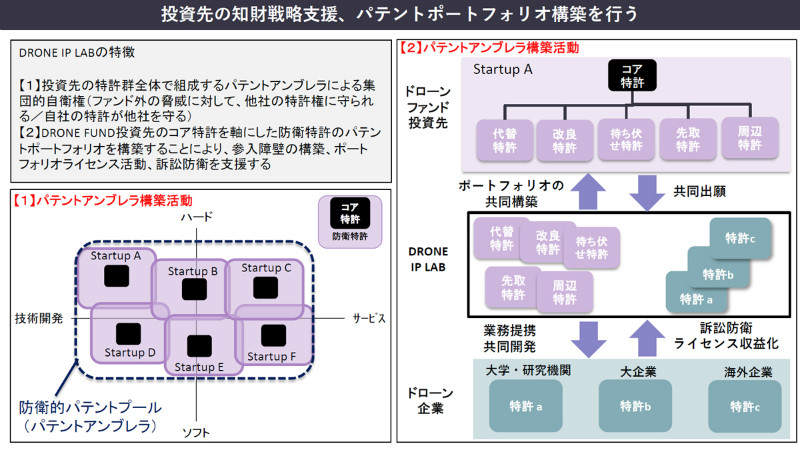

Drone Fundは、エアロネクストのような機体ベンチャーだけでなく、制御ソフトウェア開発メーカー、複数のドローンを繋ぐ管制システムの会社、パイロット、用途別の農場・物流・測量など、さまざまなドローン関連事業に出資をしている。この出資先であるドローンスタートアップの知財をひとつにまとめた「パテントアンブレラ」を構築して、知財の運用・管理・集団での防御を支援するのがDRONE iPLABの役割だ。

「エアロネクストだけでは、機体のフレームの特許しか作れない。制御ソフトウェアは、ソフトの特許だけ。それぞれが自分の城を守るお堀を少しずつ広げようとしている。DRONE iPLABは、すべてのお堀をつないで、ひとつの大きなお堀をつくりませんか、という発想です」

パテントアンブレラによる戦略(提供:DRONE iPLAB)

パテントアンブレラとは、ドローンスタートアップの知財をまるごとシェアリングして、ファンド全体のスタートアップが自由に使えるようにする、というものだ。例えば、エアロネクストがソフトウェアの特許を有する企業からソフトウェア特許によって訴えられた場合、機体フレームの特許ではカウンターにはならないが、Drone Fundが出資している別のソフトウェア企業の特許を利用できるかもしれない。

「これは、千葉功太郎さんのアイデアです。千葉さんの発明はもうひとつあり、出資先に金銭的な負担をかけず、特許を申請し放題にするのがDRONE iPLABの方針です」

特許の申請には、印紙代などの実費がかかるが、それらはすべてDRONE iPLABが知財予算として支出する。いわば、日本のドローンスタートアップをひとつの会社組織と捉えると、Drone Fundが経営・財務部門、DRONE iPLABが知財部、各スタートアップは事業部門、というイメージだ。

あらゆる先端事業領域のX-iPLABをつくるiPLAB Startups構想

DRONE iPLABの設立によって、出資先の知財はこの2年で順調に増えてきている。中畑氏のさらなる挑戦は、ドローン分野に限らず、VRやXR、IoTなどの各分野にiPLABをつくることだという。分野別のX-iPLABを立ち上げていくために設立されたのがiPLABStartupsだ。

「X-iPLABは、特定の先端分野業界を支えるための複数の企業への出資を集めるため、ファンド直轄であることが特徴です。今後、量子コンピューター、ロボティクス、宇宙、バイオなど、各分野のスタートアップを集めて、それぞれのiPLABをつくり、知財を強化するために支援します。そのコアは、各iPLABから各企業にCIPOを送り込むことです。そのために、まずは、スタートアップで活躍できるCIPO人材を育てることが急務です」(中畑氏)

CIPOの役割は、特許出願の手続きや戦略を立てるだけに留まらない。投資家や企業との契約交渉時には関連資料を用意し、エンジニアがイベントで登壇する際には、スピーチの内容を事前にチェックするなど、通常の弁理士業務以外にも役立てる場面は少なくない。

iPLABのこうした取り組みは、知財専門家としての新しいキャリアパスを作る、という狙いもある。

「指針も何もないところから、どうやって知財戦略を作っていくか。自分の専門スキルをどのように現場に合わせて、躍動的に、有機的に動かすかは、人によってさまざまなやり方があるでしょう。ここは弁理士に限らず、さまざまなスキルを持つ人材が活躍できると考えています」

ビジネスの発想は、異分野とのコミュニケーションから生まれる

将来的にX-iPLABの活動は、グローバルへの展開も視野に入っている。

「日本の特許庁の審査クオリティは非常に高く、世界的にも信頼されています。一方で、アジアには、高度なテクノロジーを持つスタートアップがいる。日本はその技術を借りるか、あるいは日本の技術と組み合わせることで更に産業を発展させることができる。例えば、アジア圏の企業が海外の企業と連携する際、(第一国出願主義を考慮しつつ)日本の特許庁にPCT出願を出して、日本の質の高い国際調査報告を付けることで海外展開がしやすくなる。知財によって、アジアからの技術と企業の誘致、アジアと日本の技術連携ができるようになるかもしれません」

技術は世界規模で連携したほうがイノベーションをより加速できる。世界で共創するために、この取り組みをアジア全域に広げていく計画だ。

こうした新しいアイデアは、投資家の千葉功太郎氏やリバネスの丸幸弘氏とのコミュニケーションをしているうちに生まれたという。スタートアップを支援している投資家は、ビジネスの鋭い嗅覚があり、発想力に優れている。一方で、弁理士は、その会社が持っている知財の新規性や、その先にある可能性は見える。投資家とともに知財の専門家がスタートアップを支援することで、技術の革新はもっと速いスピードで進むのではないだろうか。

「知財は、何かをするための手段で、何をするかの発想は自由です。スタートアップのCEOの発想もあれば、投資家の発想もある。CIPOは、それを理解することが大事。それが見えてくれば、どのような知財が必要なのかがわかります」

重要なのはコミュニケーション力だ。中畑氏の場合は、決してCEO側のアイデアや発想を否定しないのがポリシーだそう。

「『できません』と言ってしまうと、そこで終わってしまう。どうすればできる、どこまでだったらできる、と実現させる方向でコミュニケーションを取ることが大切です。知財サイドは、もしかしたら大化けするかもしれない可能性を潰してしまうかもしれません。日本の国内法的には難しい場合も、海外に法人をつくるなど、それを実現するためのあらゆる手段を考えます」

知的財産を会社の客観的な経営資産として、どう事業に活かしていくか。人が変われば、考え方も変わる。産業構造、消費構造の変化によっても知財の扱い方は変わってくるだろう。オープンソースの考え方などはソフトウェア業界で一般化したが、例えば今後、現実でのシェアリングがより社会に浸透して主流になれば、知財そのものはどうなっていくのか。こうした可能性にも中畑氏は面白みを感じているそうだ。