CEOが語る知財

【「第6回 IP BASE AWARD」スタートアップ部門グランプリ】大熊ダイヤモンドデバイス株式会社 代表取締役社長 星川尚久氏インタビュー

廃炉という社会課題に向き合い、無形資産の中核として知財を設計する

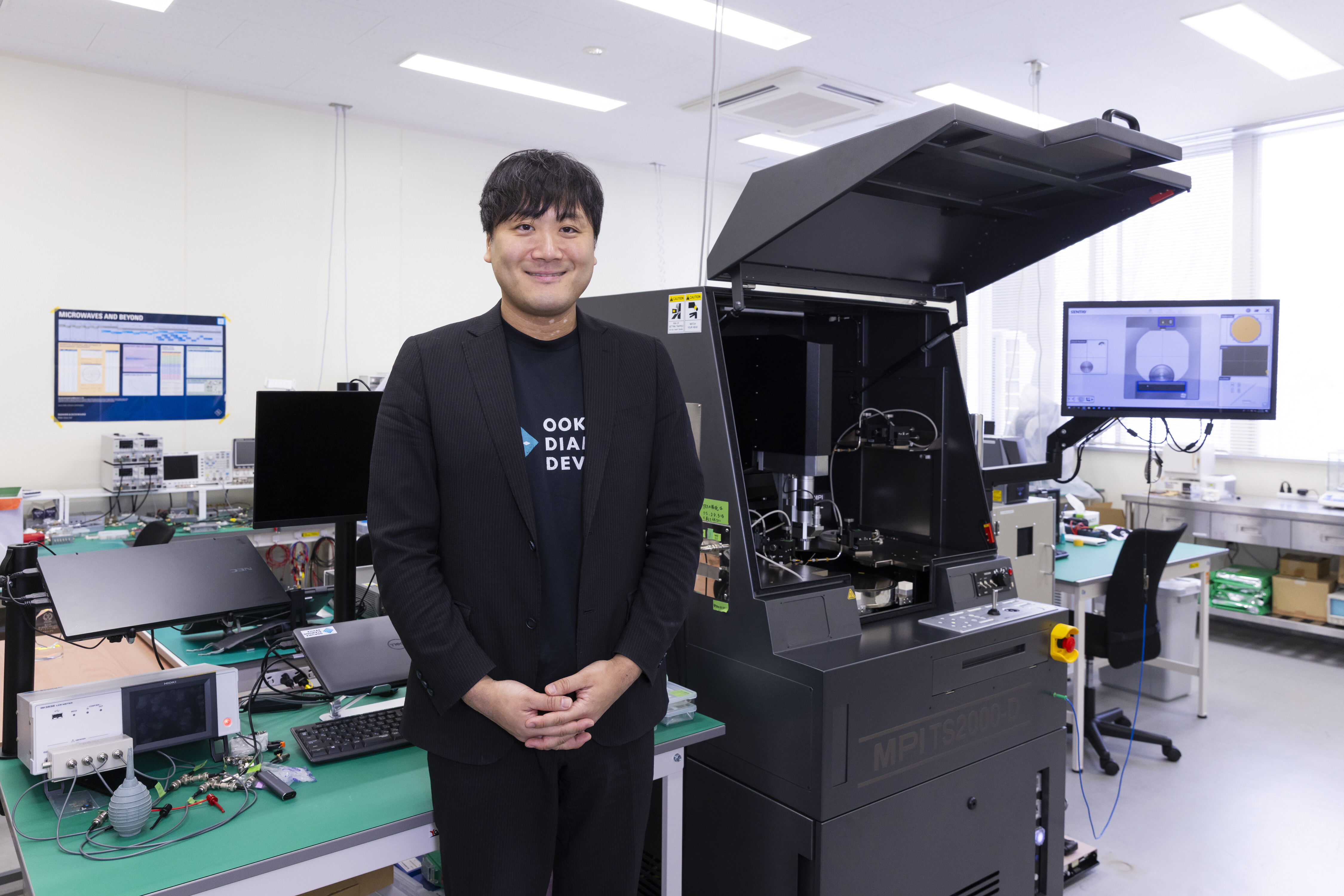

福島第一原発の廃炉という、極めて具体的で過酷な「世界初の実需」から事業を立ち上げたスタートアップがある。北海道大学発の大熊ダイヤモンドデバイスは、世界初となるダイヤモンド半導体の社会実装に挑む企業だ。本来は長年研究フェーズに留まっていた技術を、廃炉という現場に適用することで実装へと引き寄せてきた。同社はその事業設計と知財戦略が評価され、第6回IP BASE AWARDスタートアップ部門グランプリを受賞している。本記事では、代表取締役の星川尚久氏に、廃炉を起点とした事業の考え方と、無形資産を軸にした知財戦略について聞いた。

大熊ダイヤモンドデバイス株式会社 代表取締役社長

星川尚久(ほしかわ・なおひさ)氏

北海道大学会計大学院在学中に起業し、6期連続で黒字達成後、事業を売却。2016年からダイヤモンド半導体の研究に参画し、2022年に当社を設立。経営と技術双方に精通し、研究資金総額20億円超を獲得。北海道銀行初の学生融資を受けた実績を持ち、2025年にはForbes Japanの起業家名鑑にも選出。

廃炉という実需から始まった、大熊ダイヤモンドデバイスの事業設計

アナログ半導体の分野では、回路設計以前に「どの材料を使うか」が性能を大きく左右する。デジタル半導体に比べ、材料の物性がそのまま機能や耐久性に直結するためだ。大熊ダイヤモンドデバイスがダイヤモンド半導体に取り組む背景にも、こうした材料起点の発想がある。

ダイヤモンド半導体の研究自体は、1982年に始まった日本発の技術である。旧・無機材質研究所(現・国立研究開発法人物質・材料研究機構)において、メタンガスからダイヤモンドを生成する技術が確立されて以降、長年にわたって研究は継続されてきた。しかし、研究成果が積み重ねられる一方で、産業としての実装は進まなかった。その理由は、技術が未成熟だったからではない。

「技術的な難しさもたしかにありましたが、それよりも大きかったのは実需がなかったことです。ダイヤモンド半導体を使いたいというマーケットが存在しなかった」(星川氏)

この状況を一変させたのが、東日本大震災による福島第一原子力発電所事故だった。事故後の廃炉作業では、強い放射線環境下でも機能を維持できるデバイスが求められる。一般的な半導体は放射線にさらされると劣化しやすいが、ダイヤモンドは放射線耐性が極めて高い。加えて、高温環境への耐性や高周波・高出力特性にも優れている。これらの物性は、廃炉という過酷な現場条件に適合していた。

「放射線下では、金属も半導体も壊れてしまいます。でもダイヤモンドは壊れない。その特性が、廃炉を実現するために必要なデバイスとして意味を持ったのです」(星川氏)

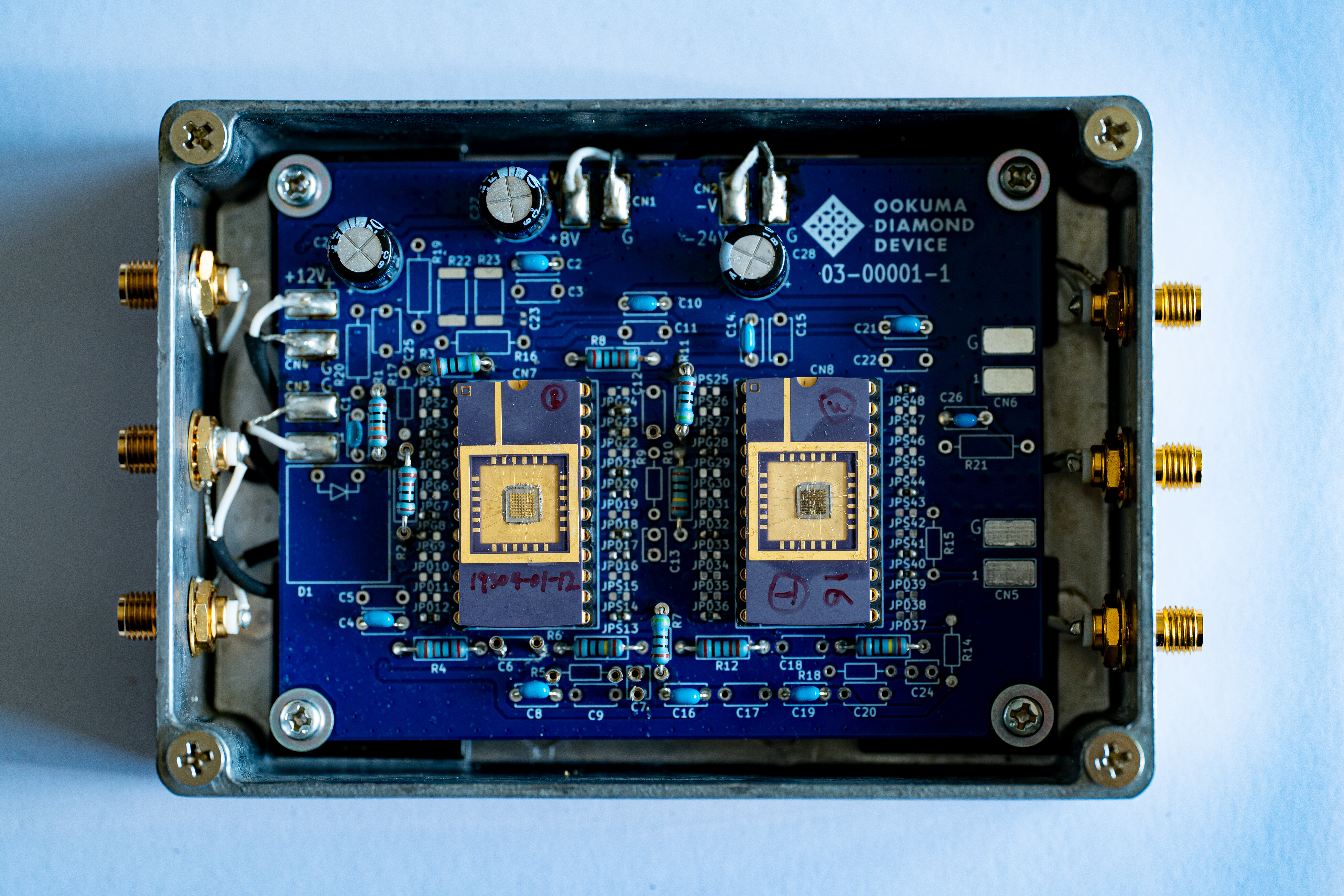

大熊ダイヤモンドデバイスが描いたのは、廃炉という社会的ミッションを起点に、実際に使われる用途を成立させ、そこで培った技術を他産業へと展開していく道筋だ。そのためには、ダイヤモンド半導体を回路として成立させる必要があった。2022年、同社は世界で初めてダイヤモンド半導体による増幅回路(アンプ)の実装に成功する。これにより、アプリケーションを具体的に構想できる段階へと踏み込んだ。

ダイヤモンドデバイス信号増幅回路

現在、同社は三拠点体制で事業を進めている。筑波では最先端研究を担い、福島では量産工場の整備を進め、札幌では検出器など半導体周辺領域を担当する。その中核となる福島の拠点が、大熊町だ。大熊町との連携は2019年に始まった。当時は帰還困難区域で、町民がいない状態からのスタートだった。

象徴的な出来事として、初期の設備設置時に起きた“雨漏り事件”がある。大熊インキュベーションセンター(旧:大野小学校)に実験設備を置く計画が進む中で雨漏りが判明し、半導体設備の設置が困難になった。これに対し町は、議会を通じて規約を変更し、土地の貸与を可能にしたうえで、耐重量を考慮したプレハブ施設を新設。短期間で受け入れ環境を整えた。

「誰も住んでいない時期から、ここでやると決めて入ってきました。その前提があったからこそ、段階を踏みながら一緒にやってきたという信頼関係があると思っています」(星川氏)

社名に「大熊」を冠しているのは、こうした経緯と重なる。福島第一原子力発電所の廃炉という課題から生まれた技術を、大熊町とともに社会実装し、世界へとつなげていく。その意思が、事業設計の根底に据えられている。

ベンチャーにとって無形資産=知財戦略は企業価値を上げる存在

星川氏は、知財を単なる権利の集合としてではなく、企業価値を構成する無形資産の中核として捉えている。ベンチャーが新しい市場を切り拓き、企業価値を引き上げていく過程において、無形資産こそが価値の源泉になると考えている。

「固定資産は元値があって、そこから何割という評価になります。でも無形資産は評価の方法が決まっていない。だからこそ、ゼロにもなり得るし、数百倍、数千倍にもなり得る」(星川氏)

この視点の背景には、星川氏自身のキャリアがある。大学院では会計を学び、起業家として複数の事業に関わってきた。経営者として決算書を読み続ける中で、どの資産が将来の企業価値を大きく左右するのかを考え続けてきた結果、無形資産の設計こそが重要だという認識に至った。

とりわけディープテックの領域では、技術そのものの優劣だけで企業価値が決まるわけではない。技術をどのような形で無形資産として積み上げ、事業成長や社会実装と結びつけていくのか。その設計次第で、同じ技術でも企業の将来は大きく変わる。

この考え方は、大熊ダイヤモンドデバイスの組織づくりにも反映されている。同社で最初に採用された社員は、技術者ではなく知財担当だった。「技術的な発見をして論文を出してしまうと、知財はもう取れません。仮に出願できたとしても、請求項の書き方次第で、係争に耐えないものになってしまいます」(星川氏)

技術の価値を理解したうえで、それをどのように守り、どう広げていくのかを判断できる人材を中枢に置くこと。その順番は、星川氏にとって合理的な選択だった。現在も同社では、定期的に「知財合宿」を行い、技術者を含めてどのような知財が生まれ得るのかを徹底的に議論している。

思想をどう実装するか──大熊ダイヤモンドデバイスの知財戦略

星川氏は、技術の価値は特許の件数や出願時点で決まるものではなく、市場で使われ、売上として立ち上がることで初めて明らかになると考えている。だからこそ、知財の価値は事業の成長とともに決まっていくのが自然だという。

「弊社が事業で活用する発明は、出願前に譲渡いただけるよう大学側と調整を行っています。具体的な契約内容は、発明の性質や事業状況を考慮し、大学側と誠実に協議して定めています。また、弊社では寄附という形でストックオプションをお渡ししています。」(星川氏)

一方で、知財を「戦える形」で積み上げるための体制づくりにも妥協はない。社内では技術を理解する知財担当が中核を担い、外部の弁理士や法律事務所とは役割を明確に分担する。請求項については、常に経営の視点からのチェックを入れ、万が一の係争においても一定の戦闘力を持つ状態を前提としている。

「特許は、持っているだけでは意味がありません。係争になったときに、ちゃんと戦えるかどうかが重要です」(星川氏)

無形資産の第三者レビューを受ける場としてのIP BASE AWARD

大熊ダイヤモンドデバイスがIP BASE AWARDに応募したのは、知財を軸とした自社の取り組みを、外部の視点で検証する場として位置づけていたからだ。

「ディープテックにおける知財活動を弊社はかなり重視してやっているので、その意味で特許庁が主導しているIP BASE AWARDを一つの登竜門だと思って応募しました」(星川氏)

グランプリ受賞について、知財という数値化の難しい領域について、自社の考え方や設計が第三者の評価に耐えうるものだったかどうかを確認できた点にある。

「知財ってバリュエーション(企業価値評価)の算定が難しい分野じゃないですか。その中で、知財の専門家の方々に評価していただいたという点では、弊社の無形資産に対する第三者レビューに近いものだと思っています」(星川氏)

AWARDへの応募プロセス自体も、同社にとって重要な意味を持った。知財を中心に据え、自社の無形資産の在り方をプレゼン資料として整理し、外部に向けて提示する。その作業は、日常の事業活動の中では意識しづらい「自分たちの無形資産をどう扱っているのか」を言語化する機会になった。

「自分たちの知財の在り方を発表する機会って、実はあまりないんですよね。ちゃんとアウトプットとして整理すること自体が、すごくいいエクササイズになると思っています」(星川氏)

星川氏は、こうした取り組みが特定の企業に限られたものではなく、IPを扱うすべての経営者にとって有効だと考えている。無形資産をどう評価し、どう企業価値につなげていくのか。その問いに向き合う契機として、IP BASE AWARDのような場が果たす役割は大きい。

廃炉を最優先に据え、さらに「マイナスからプラス」へ

大熊ダイヤモンドデバイスが最優先に置いているのは、福島第一原子力発電所の廃炉という現実の課題にどう貢献できるかという一点である。技術や知財の価値は、実際に現場で使われ、役に立つことで初めて意味を持つ。

その実装フェーズに向けて、現在、大熊町では同社の量産拠点となる工場の建設が進んでいる。研究開発にとどまらず、製品を安定的に製造・供給する段階へと移行しようとしている。

「大熊ダイヤモンドデバイス福島第1工場」外観イメージ

「今まさに工場を作っているタイミングで、2026年には完成する予定です。その後、工場の中に機材を移設してキャリブレーションなどを行っていくので、製販開始は2027年から2028年頃を見込んでいます」(星川氏)

廃炉という過酷な現場では、性能だけでなく、継続的に供給できる体制があるかどうかも重要になる。大熊町に工場を構え、自ら製造まで担うという判断は、技術を研究成果で終わらせず、社会実装まで責任を持つという同社の姿勢を示している。

廃炉で培われた技術や知見は、やがて他の産業分野へと広がっていく可能性を持つ。原発事故という「マイナス」から始まった取り組みを、社会にとってのプラスへと転換していく。その過程で、無形資産をどう評価し、どう育てていくのかという問いは、大熊ダイヤモンドデバイスにとどまらず、日本のスタートアップ全体にも投げかけられている。