CEOが語る知財

【第4回「IP BASE AWARD」スタートアップ部門奨励賞】 booost technologies株式会社 代表取締役 青井 宏憲氏インタビュー

脱炭素のグローバルな動向と顧客ニーズを捉え、エンジニアと議論。事業戦略に沿った特許を生む知財体制とは

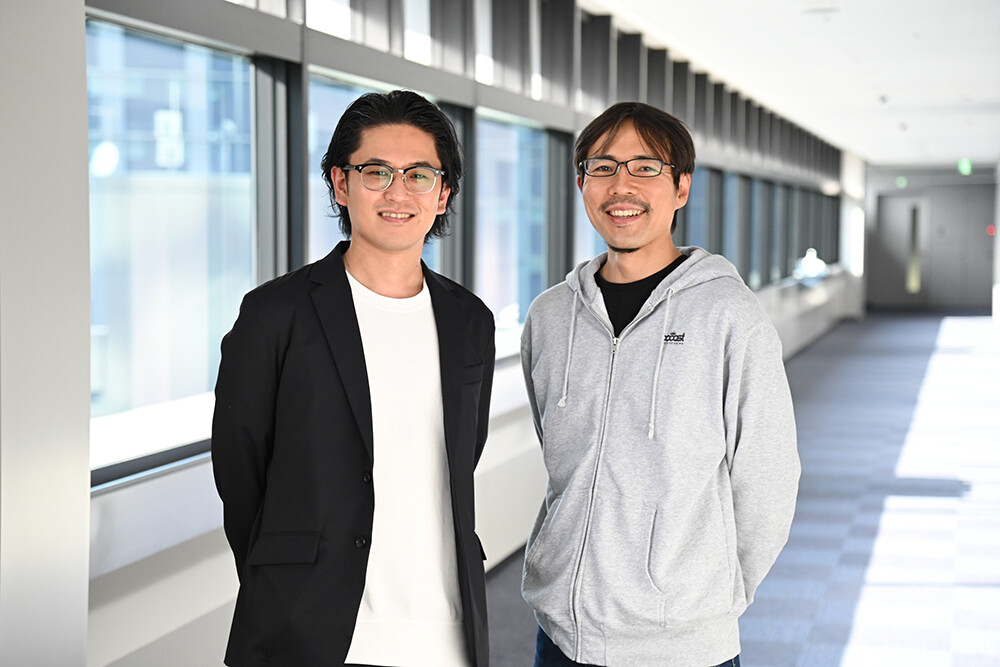

二酸化炭素(CO2)排出量の可視化・脱炭素化プラットフォームを開発運営するbooost technologies株式会社は、第4回「IP BASE AWARD」スタートアップ部門の奨励賞を受賞。世界的に需要が高まっているCO2排出量の算定・管理サービスに早期参入し、独自の知財戦略を構築して継続的に取り組むことで、ノウハウの秘匿化と権利化のバランスを整え、事業成長につなげている。booost technologies代表取締役の青井宏憲氏と知財戦略部 ゼネラルマネージャーの萩原剛志氏に同社の知財への取り組みについて伺った。

booost technologies株式会社 代表取締役 青井 宏憲(あおい・ひろかず)氏

2010年に新卒で東証一部コンサルティング会社に入社。スマートエネルギービジネスチームのリーダーを経て、2015年4月にクライメート(気候)テックカンパニーbooost technologies株式会社を設立。スマートエネルギー全般のコンサルティング経験が豊富で、脱炭素化のためのソリューションとして、創エネ、省エネ、エネマネにも精通する。

サプライチェーン全体のCO2排出量算定から削減計画・報告書の作成、管理までを支援

近年、世界中で気象災害が頻発しており、これらの異常気象は地球温暖化の影響があると考えられている。気候変動への対策として、2015年に採択されたパリ協定では、途上国を含むすべての参加国・地域にCO2をはじめとする温室効果ガスの削減・抑制目標の策定・提出が義務付けられている。また、2022年にはプライム市場上場企業にCO2排出量の開示が義務付けられ、2023年には一般企業にも対象が広げられる見込みだ。CO2排出量は、自社だけでなく、グループ会社やサプライヤーを含むサプライチェーン全体での排出量の開示も求められている。さらに、CO2排出量の可視化だけでなく、削減計画に基づく管理も必要だ。

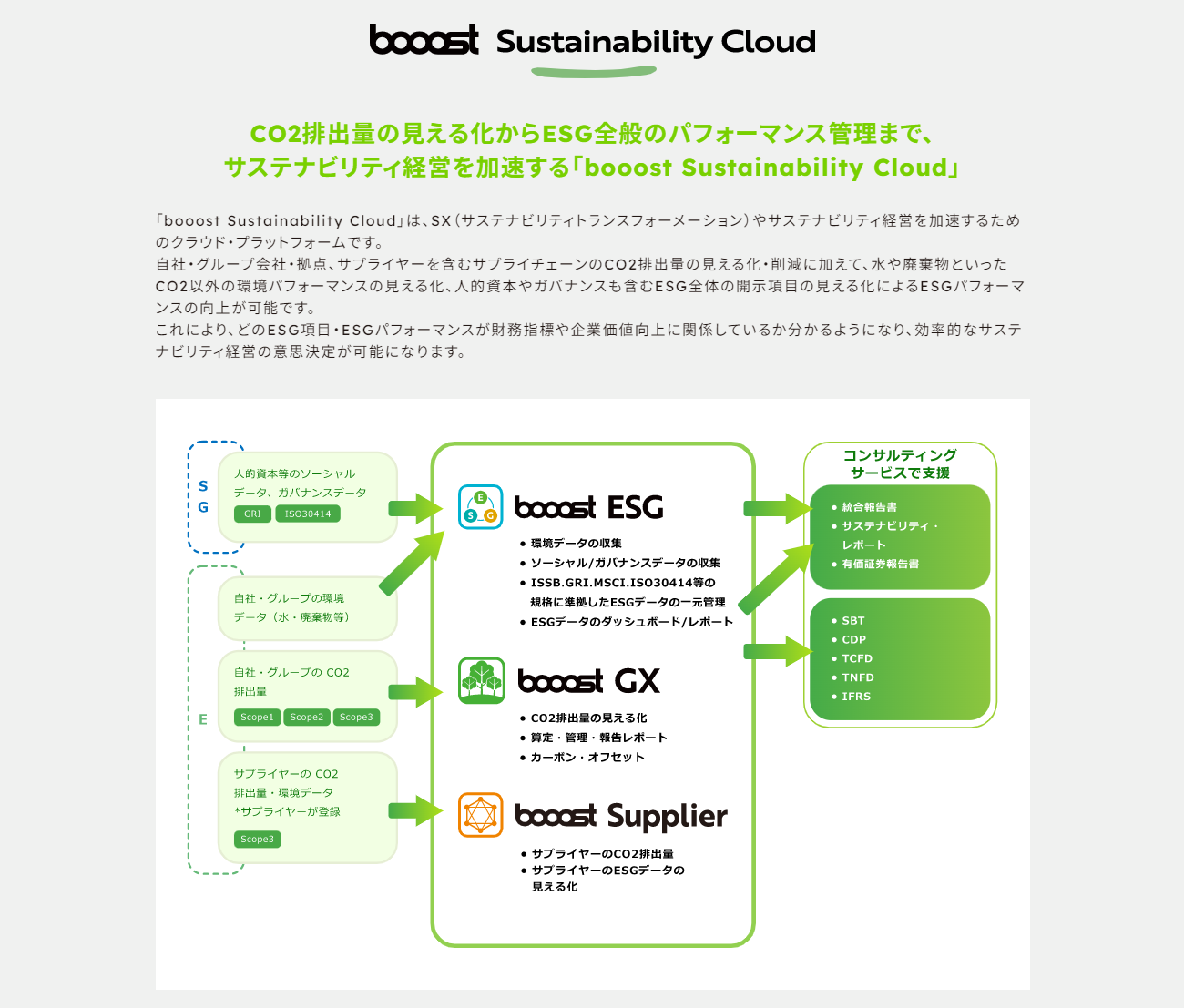

実質、ほぼすべての企業が、CO2など温室効果ガスの排出量を実質ゼロにする「ネットゼロ」に取り組まなくてはならないが、まずは、どれだけのCO2を排出しているのかを把握しないことにはアクションを起こせない。booost technologiesは、主に大手企業向けに、グループ会社とサプライヤーを含めたバリューチェーン全体のCO2排出量およびESGデータを可視化・管理する3つのアプリケーションを「booost Sustainability Cloud」として提供している。

バリューチェーン全体のCO2排出量およびESGデータを可視化・管理するクラウド・プラットフォーム

「booost Sustainability Cloud」https://booost-tech.com/solutions/bsc/

中心となる「booost GX」は、自社のCO2排出量を算定・可視化し、それに基づく削減目標やロードマップ、各種報告書の作成をサポートする。「booost Supplier」は、サプライヤー側の排出量算定に必要な活動量を収集するツールだ。それをもとに「booost GX」にてCO2排出量を算定、レポートなどを行う。「booost ESG」では、自社内やサプライヤーのCO2排出量を含む環境データ、ソーシャルデータ、ガバナンスデータを収集して一元管理する。

booost technologiesはパリ協定が採択される1年前の2015年に創業。青井氏は、前職でスマートエネルギーのコンサルティングに携わっていたことから、当初はエネルギーマネジメントシステム「booost Energy」( 旧ENERGY X)の開発からスタートした。転機となったのは、2020年の菅元首相の脱炭素宣言だそう。

「2017年に米国がパリ協定を離脱したので日本も追従するのでは、と危惧していたところ、菅氏が脱炭素宣言を発表されてほっとしました。そこから民間企業の脱炭素化が加速したのを受け、『booost GX』(旧ENERGY X GREEN)に注力しました」(青井氏)

同社の特徴は、SaaS型の手頃なスタータープランから、企業のニーズに合わせてカスタマイズ可能なエンタープライズプランまでを用意している点だ。イオングループに導入されたシステムは、カスタマイズによりCO2排出量だけでなく、省エネ機器、再エネ導入の管理や災害・地震リスクの管理など幅広い機能に対応し、「AEON Green System(イオングリーンシステム)」という名称でグループ全体の約300社が利用しているという。

「汎用のSaaSでは、なかなかネットゼロリーダー/ESGリーダーには使っていただけない。我々は個社ごとにサーバーを立てて、カスタマイズやチューニングできるようにしています」(青井氏)

最初はネットゼロに取り組む大手企業向けに、個社ごとにシステムをカスタマイズ開発しており、要望に応える形で「booost Supplier」や「booost ESG」の機能拡張へつながっていったという。いち早く参入し、ネットゼロリーダーのニーズに合わせて開発してきた実績が同社の強みとなっている。

幼少期の原体験から、起業当初から知財体制を構築

青井氏は、大手電機メーカー勤務の父親が特許を取得していたことから、幼少期から知財に関心を持っていたそうだ。

「実家に特許証が何枚か飾ってあり、父からも話を聞いていたのが原体験ですね。特許はライセンスなどで収入を得ることもできるし、ビジネスを守るためにも役立つんだ、という知識は子どもの頃からありました」と青井氏。

起業当初から社内に知財体制を構築しようと考えており、脱炭素宣言後に事業の方向性が定まったタイミングで弁理士の萩原剛志氏を迎えている。萩原氏は、国内ソフトウェア会社で海外の知財調査に関わった経験から、知財に興味を持ち特許事務所に転職。その後、弁理士資格を取得し、知財を武器に社会貢献したいと考えていたところ、booost technologiesの求人を見つけてジョインしたそうだ。

booost technologies株式会社 知財戦略部 ゼネラルマネージャー 萩原 剛志氏

事業規模の小さいうちから社内に専門家を雇うのは予算の確保がネックになるが、VC(ベンチャーキャピタル)には早い段階から知財戦略の必要性をプレゼンしていたことで知財専門家の採用についても理解を得られたそうだ。さらに、こうした知財活動への取り組みも評価され、2022年のシリーズAでは、グロービス・キャピタル・パートナーズ、東京大学エッジキャピタルパートナーズ(UTEC)、 NTTドコモ・ベンチャーズから総額12億円の資金調達を実現している。

顧客のニーズと週2回の定例会での議論から、未来を先読みした特許が生まれる

スタートアップの知財専門家として萩原氏が重視するのは、事業、開発など各部門に深く入り込んでいくことだそう。

「まずは事業とプロダクトを理解することに時間をかけました。複数の特許を出願していますが、社長からアイデアを聞いてすぐには具体的な事業の形をイメージしきれず、1年後くらいにプロダクトの形が見えてやっと理解が追い付く、といったこともありました。その将来像、事業化のタイミングで何が必要かということまでは、事業や開発の中身に入っていないと理解は難しいですね」と萩原氏。

事業戦略に沿った特許にするには、経営者や開発メンバーとのコミュニケーションが欠かせない。同社では、青井氏と萩原氏による知財戦略定例会と、エンジニアを含めたシステム知財定例会をそれぞれ毎週行い、青井氏が顧客からのニーズを社内のエンジニアに共有し、プロダクトのアイデアが出た時点から萩原氏が知財化につなげる体制を構築している。IP BASE AWARDの応募書類でも記載した「炭素会計における自動仕分け等に関する特許(特許第7132580号)」は、エンジニアのアイデア段階から萩原氏が伴走したものだ。

「アイデアが出たのはずいぶん前で、当時は今のような世界観はまだ見えていませんでした。データの集め方の基準も定まらないなか、どこを切り口にすれば特許になるのか。アイデアを具体的にしつつ、新規性・進歩性をどう出していくか。未来のどこの時点で、どのような技術になるのかを代表および開発チームとディスカッションしつつ考えていきました」(萩原氏)

未来の実用化を予想しながら特許を押さえていく手法は、バイオ・ライフサイエンス系の特許戦略にも似ている。

「このような他分野の他社特許の中にもすごい製品を生んだ特許の中身を見ると実はとてもシンプルでそのギャップが面白い特許もあります。ソフトウェアやビジネスモデルも、一見単純だけれど、そこを押さえることで製品に広がりが生まれる特許ができるんじゃないか、と考えています」(萩原氏)

アイデア特許とプロダクト特許とを分けて考え、製品が見える前の段階から特許化を目指すスタイルは、同社の特許戦略の特徴だ。週2回の定例会では開発メンバーとともにアイデアを出し合いながら、将来の事業に向けた特許戦略を進めている。

「我々は、グローバルに影響力のある企業に対してネットゼロとサステナビリティを加速するため、『SX(Sustainability Transformation)3.0』を提唱しています。『SX 1.0』が自社・グループの非財務情報をマネジメントできている状態。『SX 2.0』は、サプライチェーンを含めてマネジメントできている状態。『SX 3.0』は、財務と非財務の掛け合わせで自社の企業価値向上に寄与できるマネジメントができている状態、と定義しています。これらをお客様が実現するには、どのようなシステム、機能が必要なのかをブレイクダウンしながら特許を考えていきます」(青井氏)

萩原氏は、知財の業務以外にも社内のアイデアを活性化していく活動も行っている。「人からアイデアが生まれ、知財に結晶化して、それを実装し社会貢献することを戦略の柱にしています」(萩原氏)

他部門とコミュニケーションを深めることで萩原氏自身の知財戦略構築にも役立っているという。

「学んだことのひとつは、オープン&クローズ戦略の取り方です。入社当初の2020年はエネルギーマネジメント中心で主戦場はエネルギー業界。そのため、クローズド戦略をとっていました。その後、脱炭素宣言以降、サステナビリティへ事業を拡張しながら、オープンに寄っていきました。しかし、ある程度はクローズドを残したほうが、すべてを特許化して開示するよりも将来的には強みになることを社内のコミュニケーション活性化の議論から判断しました」と萩原氏。

グローバルの動向を見据えつつ、現実解としてのプロダクトを提供

こうした知財への取り組みは、どのようにビジネスに効いてきているのか。改めて青井氏に聞いた。

「日本を代表するグローバル企業を顧客とする我々にとって、強い知財は大きな武器になっています。さらに、攻めだけでなく守りも重要。大手も参入している分野なので、しっかりと知財調査を行い、他社の知財にも注意しています」

グローバル企業をターゲットとしているため、製品はあらかじめ海外での利用を前提に開発し、235か国での算定、25言語に対応している。日本のグローバル企業だけでなく、米国等の海外企業からの商談依頼も多数来ているそうだ。

「WBCSD(World Business Council for Sustainable Development:持続可能な開発のための世界経済人会議)によるPACT(The Partnership for Carbon Transparency:炭素の透明性のためのパートナーシップ)は、グローバルでサプライヤー間のCO2関連データをシームレスに連携する技術仕様を発表しています。我々はPACTの日本初グローバルパートナーに選定いただきました。

しかし、この仕様を実現するには国境をまたいでCO2関連データを流通するための仕組みが必要となるなど課題もあります。PACTの世界観が実現するのはおそらく5年10年先。我々としては先進企業と実証を行いながら、現実解をプロダクトとして出していくことが大事です」と青井氏。

まずは、バイヤー個社ごとの垂直型バリューチェーン全体の排出量算定を確実にできるようになることが重要であり、クライアントから求められているそう。国境をまたぐデータ流通の整備には時間がかかりそうだが、将来、環境が整った段階で各企業がデータを出せる状況になっていれば、スムーズに世界とつなげられる。

booost technologies は炭素管理を効率化するための技術研究にも積極的に取り組んでいる。川崎市、浜松市、宇都宮市などの自治体、NTTグループ、地元の金融機関や鉄道会社などとの合同事業や、東京大学、千葉大学、京都大学、シカゴ大学、ロンドン大学等の研究者らと共同で実証実験などを実施しており、オープンイノベーションで生まれた新しい技術や手法でよりシステムを効率化し、知財を固めていくそうだ。