CEOが語る知財

【「第6回 IP BASE AWARD」スタートアップ部門奨励賞】株式会社サイキンソー 取締役CFO原 洋介氏インタビュー

腸内フローラ検査から拓く0次予防社会 ― オープン&クローズ戦略で事業と知財を磨く

株式会社サイキンソーは、自宅で腸内フローラを調べられる検査サービス「Mykinso(マイキンソー)」を核に、①未病・予防の見える化、②結果に基づく個別ソリューション、③普及のための環境整備(ヘルスケアの地域格差解消・アライアンス・ルールメイキング)という三本柱を戦略に据えている。第6回 IP BASE AWARD スタートアップ部門奨励賞、オーディエンス賞のW受賞をした同社の取り組みについて、取締役CFOの原 洋介氏に聞いた。

株式会社サイキンソー 取締役CFO

原 洋介(はら・ようすけ)氏

筑波大学大学院修了、博士(工学)。量子科学技術研究開発機構(QST、旧放医研)にて、粒子線がん治療装置の研究開発や治療業務に従事。研究所時代に研究所発ベンチャーを共同創業し、管理部門としてファイナンスや知財、人事、IPO準備を担当。2022年12月にCFOとしてサイキンソーに参画。2024年2月より同取締役CFO。QST客員協力研究員。

腸内フローラの見える化と個別ソリューションで「0次予防」を目指す

マイキンソーは、自宅で腸内フローラを調べられる日本初の郵送検査サービスである。ユーザーはWebや医療機関で申し込み、専用キットを受け取る。自宅で採便し、付属の保存液入りチューブに入れて返送すると、自社ラボで腸内細菌のDNA解析が行われ、約3週間後にWeb上で結果レポートを閲覧できる仕組みだ。

腸内フローラ検査キット Mykinso(マイキンソー)

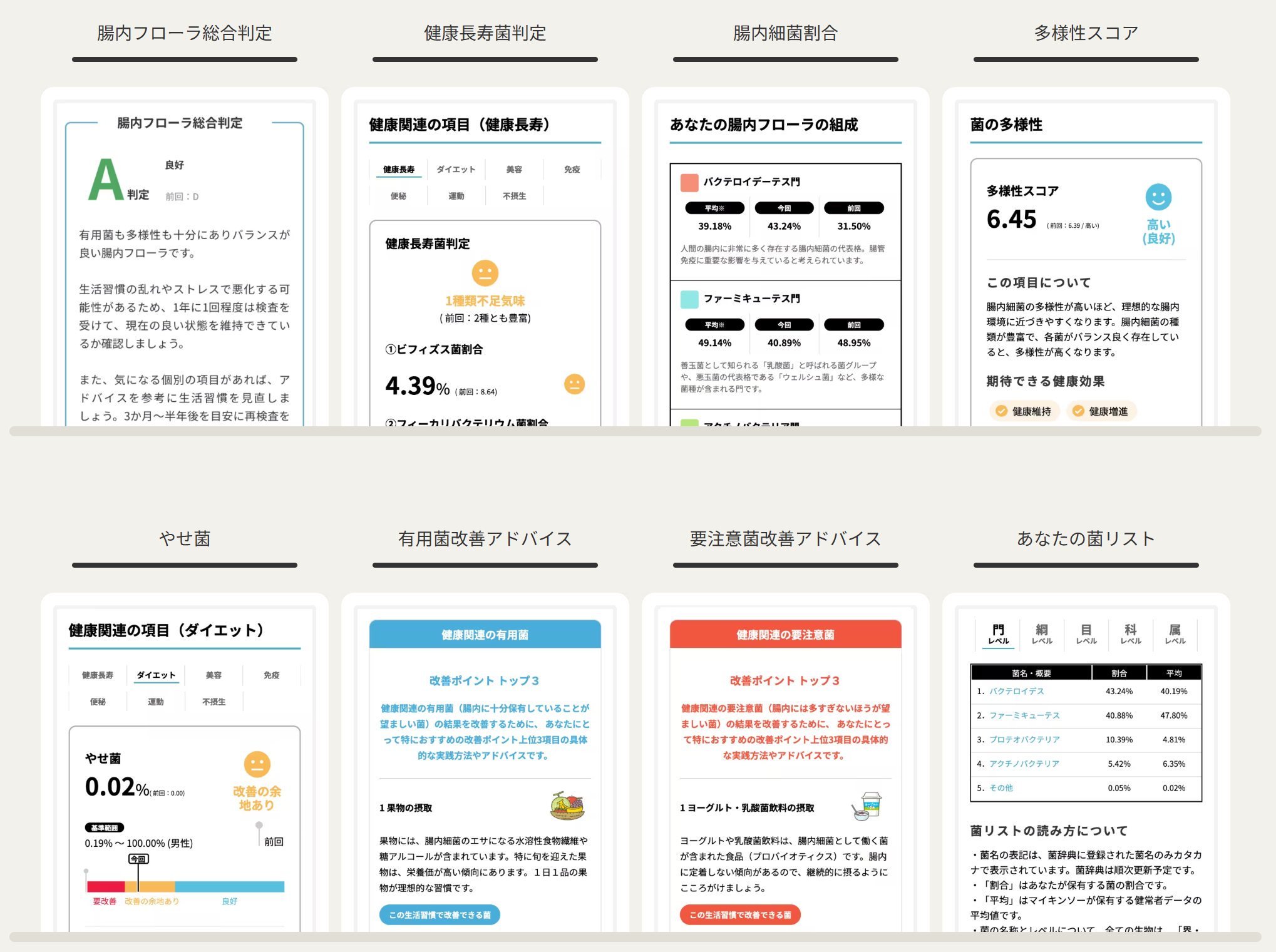

レポートでは、独自に開発した腸内細菌の良し悪しの指標である腸内フローラスコアや多様性スコア、その人の腸内に多く存在する菌のタイプ分類などが表示される。たとえば腸内フローラスコアや、「バクテロイデス型」「プレボテラ型」といったタイプ分類によって、おすすめの食材が示される。利用者は自分の腸内状態を客観的に把握し、日常生活にどう活かすかを考えるきっかけを得る。

「マイキンソーを利用すれば、自分がどのタイプかが分かります」と原氏は語る。実際、原氏自身は「バクテロイデス型」と判定された。「私の場合、おすすめの成分はイヌリンです。にんにく、ごぼう、菊芋などに多く含まれる成分で、これを摂るとバクテロイデスが活発になり、腸内環境がよくなっていきます。一方で私の同僚は『プレボテラ型』で、βグルカンを含む大麦などが合っているタイプです。その腸内環境タイプごとに“合う・合わない”がはっきり分かれるのです」と続ける。

この違いは、一般的に健康食品として知られる食材にも及ぶ。代表例が納豆だ。「納豆は誰にでも良いというイメージがありますが、腸内環境によっては下痢などの不調を起こすこともあります」と原氏。だからといって完全に避けるのではなく、「重要な試験や会議の前は控える」といった現実的な提案を行う。つまり「二度と食べないでください」ではなく、「生活の中でどう取り入れ、続けるか」を設計することが個別ソリューションの役割である。

こうした提案を裏付けるのが、数値化された「腸内フローラスコア」である。単なる結果通知ではなく、改善余地や推奨行動を明示する仕組みによって、ユーザーは再検査で腸内フローラが変わっていくことを確認できる。数値が上がることで達成感が生まれ、日々の習慣が続きやすくなる。

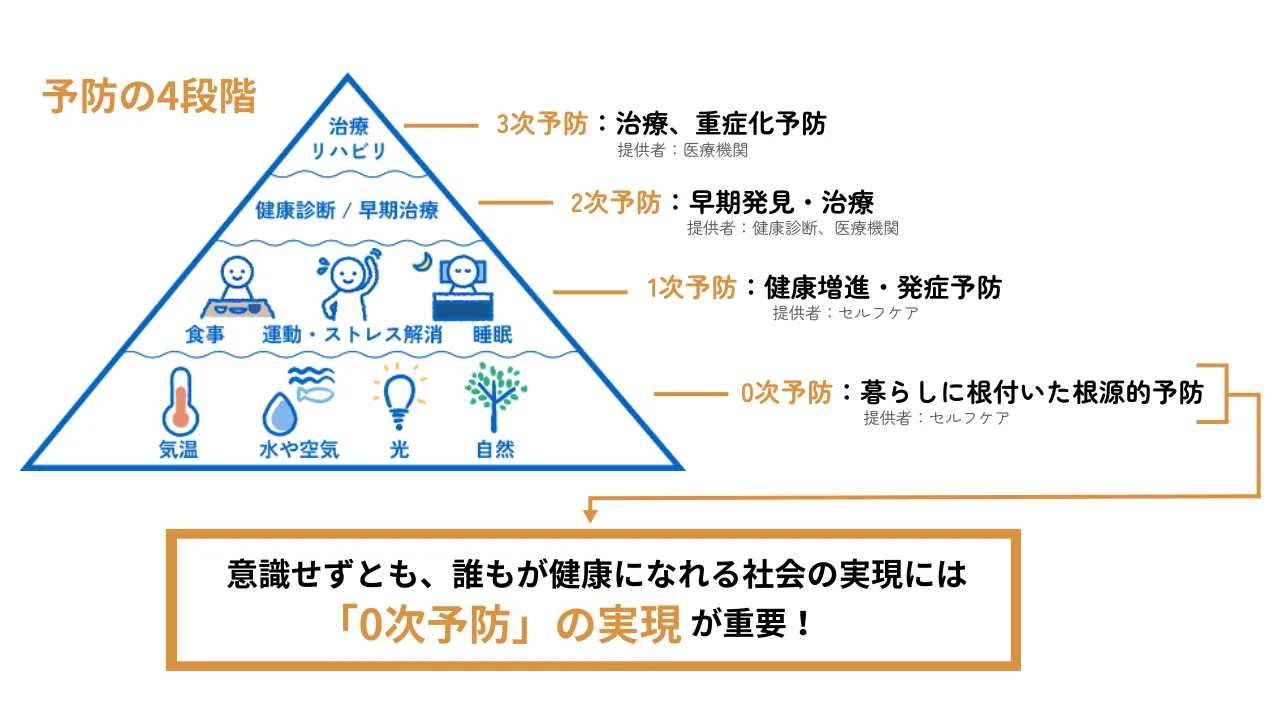

検査によって腸内フローラのタイプやスコアを知り、その人に合う栄養素や食習慣を提案し、再検査で変化を確認する。この循環こそがマイキンソーの価値であり、0次予防の基盤となる仕組みである。0次予防とは、病気の発症を未然に防ぐ一次予防よりもさらに前段階にアプローチし、日常の生活習慣や環境を整えることで“そもそも病気になりにくい状態”を目指す考え方である。

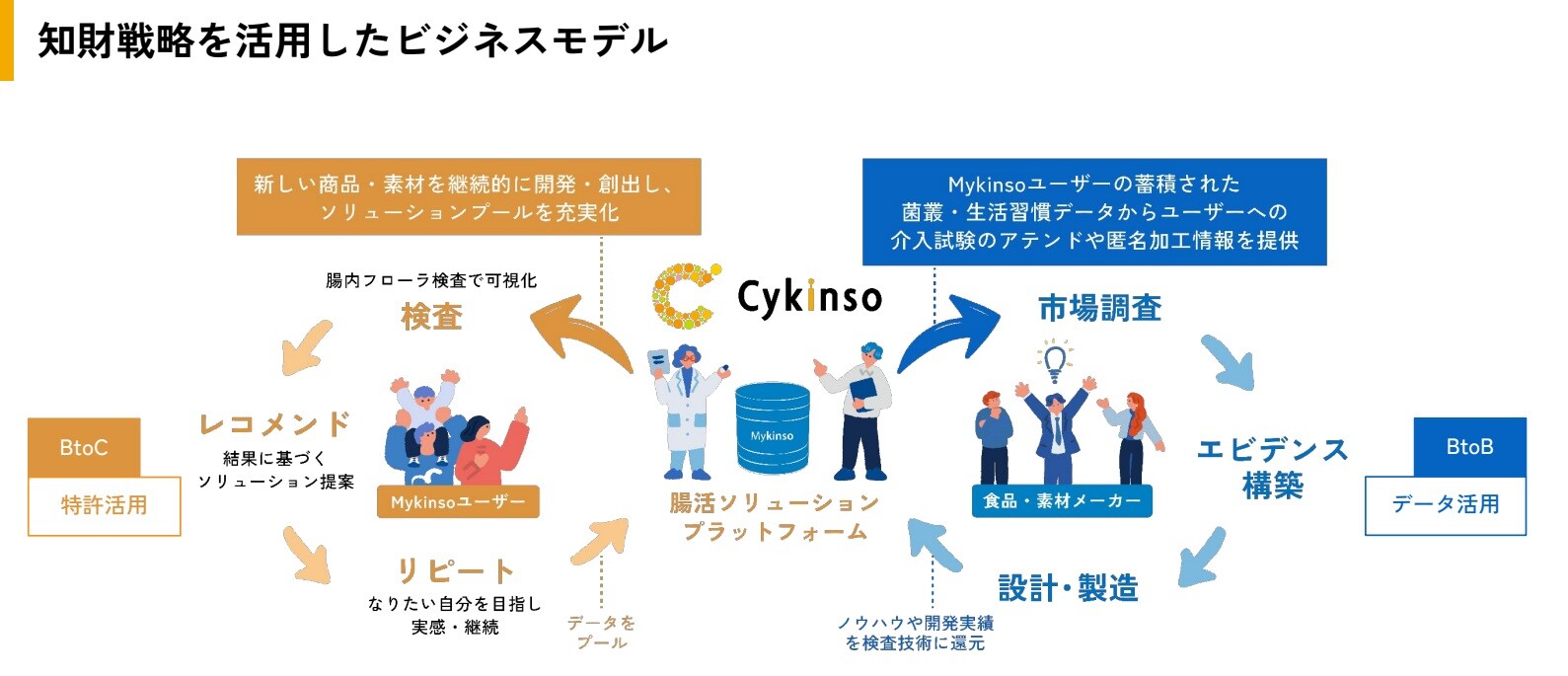

オープン&クローズ戦略による循環モデル

サイキンソーの事業モデルは、「見える化」「個別ソリューション」「環境整備」を循環させるオープン&クローズ戦略によって支えられている。開示すべき部分は積極的に社会に還元し、競争優位につながる部分は知財や契約で守る。これにより、個人ユーザー・企業・研究機関を巻き込む循環を生み出している。

BtoCの側面(上図左)では、マイキンソーによって腸内環境をスコア化し、タイプごとに食習慣や生活改善、おすすめの健康食品などを提案する。レポートの個別ソリューションが行動変容を促し、再検査で変化を確認する流れが設計されている。可視化→改善→再可視化というサイクルが、利用者のモチベーションを高める仕組みである。

一方、BtoBの側面(上図右)では、累計20万人におよぶマイキンソーユーザーから同意を得て蓄積した菌叢データ・生活習慣データを活用し、企業や研究機関の研究支援などを展開している。例えば、便秘改善サプリを開発したいメーカーに対し、条件に合う研究参加者を迅速にスクリーニングし、ユーザーへの介入試験をアテンドする。ここで重要なのは「クローズ」の部分である。サイキンソーは全データを提供するわけではなく、匿名加工情報にしたうえで必要な情報のみを提供する。ユーザー個人が特定されることはなく、研究同意を得た範囲内でのみ利活用することで、信頼性と再現性を両立させている。

こうして企業が開発したサプリメントなどの商品は、将来的に再びBtoCにレコメンドすることが予定されている。ユーザーは自分の腸内環境に合った商品を提案され、企業はエビデンスを備えた商品を市場に送り出せる。この循環によって「ソリューションが充実する→サービスの価値が高まる→ユーザーが増える→データが蓄積する→さらに新しいソリューションが生まれる」という好循環が形成されるのだ。

「腸内フローラのデータは集めにくいからこそ価値があります。そのデータを活かしてユーザーと企業を結びつけることが、我々のオープン&クローズ戦略の真骨頂です」(原氏)

さらに、この循環を社会に広げる取り組みが「環境整備」である。サイキンソーは2024年に複数の企業とともに「腸内環境ヘルスケア協会」を立ち上げ、腸内フローラ検査の標準化を進めている。

地方自治体との連携も積極的だ。大阪府泉大津市では、女性100人を対象に約半年間の腸活プログラムを実施。世代やライフステージごとの悩みに合わせた生活習慣の改善を支援した。住んでいるその地域で自然と健康になる、均てん化されたヘルスケアを届けることを目指している。こうした地方創生プロジェクトはすでに全国数十自治体に広がっており、0次予防の社会実装を後押ししている。

少数精鋭の知財戦略とIP BASE AWARD三度目の挑戦

こうした事業展開を支えるのが知財である。同社が重視するのは、件数を増やすことではなく「事業の価値をどう守るか」という視点だ。特にタイプ分類・腸内フローラスコア・シミュレーターは事業の根幹を支える知財であり、模倣困難な優位性を担保する基盤となっている。

タイプ分類の特許は、ユーザーをセグメント化する仕組みそのものを守る。腸内フローラスコアに関する特許は、行動変容を促す数値化の仕組みをカバーし、サービスの独自性を支える。シミュレーターの特許は、質問に答えるだけで簡易的に前段階の検査ができるサービスにつながる。いずれも「腸内環境が変われる指標」を守るものであり、競合が簡単に模倣できない参入障壁を築いている。

新木場のラボでは、月に6000件もの解析がおこなわれている

社内では知財チームを立ち上げ、現在は60名規模の組織で3名が知財を担当。研究者や開発者と連携しながら発明を掘り起こし、商標の重要性についても「名前が使えなくなったら大きな損失である」と繰り返し啓蒙してきた。外部の弁理士事務所とも複数社と契約し、知財戦略を補完している。また、セキュリティ面でも抜かりない。管理部には個人情報保護士の資格を有する社員もおり、さらに個人情報保護に関する専門弁護士とも契約を結ぶことでリスクを未然に回避する体制を整えている。

さらに、社外取締役として大手企業で知財部門長を務めた戸田裕二氏を招聘したエピソードは象徴的だ。「研究者時代に戸田先生が所属されている会社の明細書を見ていたのですが、私がすごいと思った特許すべてに戸田先生の名前があったんですよ。連絡をしてお会いしたとき、『戸田先生のこの特許は私のなかの“バイブル”です』と言ってサインをねだったくらいです(笑)」(原氏)

1年をかけてビジネスモデルを共有し、ようやく参画が実現したのだという。「オープン&クローズは茨の道」という助言を受けながらも、現在は心強い伴走者として知財戦略を支えている。

IP BASE AWARDへの挑戦も容易ではなかった。第4回・第5回と応募したが受賞に至らず、第6回で三度目の挑戦にして奨励賞を受賞した。「10年で20の特許というと少ないかもしれませんが、弊社はきちんとサービスを社会実装できている。特許を出すことはものすごい技術がないとできないと思っているスタートアップは多いと思います。だからこそ、飛び抜けた技術があるわけではない弊社のような会社こそ、IP BASE AWARDに出てアピールすべきだというのが私の考えでした」(原氏)

受賞によって、社内の意識も変わったという。「受賞時、私はまだ入社してから2年の、いわゆる新顔でした。以前からいた社員たちにとってサイキンソーは『腸内フローラ検査の会社』という認識も少なからずありました。もちろんそれも間違いではないですが、受賞を契機にさらに一段階上のフェーズである『データを活用する会社』であるということが伝わったのではないかなと思います」(原氏)

サイキンソーは、「腸内フローラの見える化」、「個別ソリューション」、「環境整備」という三本柱を、オープン&クローズ戦略で循環させながら拡張している。検査データを起点に生活習慣の改善を促進し、企業や自治体との協業で社会に還元する。同社が描く「0次予防社会」の実現は、生活者の健康を前倒しで支える新しい仕組みとなるだろう。