スタートアップエコシステムと知財

SBIインベストメント株式会社 執行役員 CVC事業部長 加藤 由紀子氏インタビュー

着実な成果を生むCVC投資を推進 SBIによるスタートアップと大企業連携の意義

スタートアップにとって知財活動は資金面での負担が大きく、投資家の理解と支援が欠かせない。投資家は企業を評価する際、スタートアップの知財をどのように見ているのか。ベンチャーキャピタリストとして長年スタートアップの育成支援に携わり、多くの有力スタートアップを輩出してきたSBIインベストメント株式会社の加藤 由紀子氏に、スタートアップの知財評価におけるポイントについて伺った。

SBIインベストメント株式会社 執行役員 CVC事業部長 加藤 由紀子(かとう・ゆきこ)氏

SBIインベストメント株式会社にて19年にわたベンチャーキャピタリスト経験を有する。アイエヌジー証券会社投資銀行本部にてコーポレートファイナンス業務に従事後、2002年、SBIグループのバイオ・ヘルスケア専門VCバイオビジョンキャピタルの立ち上げに参画。2005年にSBIインベストメント株式会社に転籍後、投資部門にて国内外のベンチャー投資育成、経営支援等に携わる。2016年4月より、事業会社と共同で運営するCVCファンドの運用、オープンイノベーション支援に従事。2020年のスタートアップ×知財のベストプレーヤーを表彰する「第2回IP BASE AWARD」審査員。

フルハンズオン型支援とオープンアライアンスの推進に強み

SBIインベストメントは、1999年にソフトバンクの子会社、ソフトバンクとして設立されたベンチャーキャピタルであり、2005年のSBIホールディングス株式会社誕生とともにソフトバンクグループから独立した。

2000年代前半はIT系を中心にスタートアップへの投資を行なっていたが、近年はライフサイエンスやヘルスケア、環境・エネルギー、フィンテックといった領域へと投資範囲を広げている。これまで累計8900億円超のファンドを運用し、累計投資先は1000社以上と日本有数の規模。うちEXITした企業は170社超で、世界20カ国に拠点をもち、投資先のおよそ3割は海外企業が占める。

SBIインベストメントは、投資先企業へ深く入り込んで経営を支援するフルハンズオン型支援と、大企業とスタートアップのオープンアライアンスの推進に力を入れているのが特徴だ。

「ファンドの投資家になっていただいた金融機関や事業会社には、財務リターンをご提供するだけでなく、スタートアップの情報提供やビジネスマッチング、大企業とスタートアップとの協業のご提案などを積極的に推進しています」(加藤氏)

例えばフィンテックの分野であれば、ファンドに投資している地方銀行などの金融機関に対して、スタートアップのフィンテックの導入を支援するなど、投資家である大手企業とスタートアップのマッチングを図っている。

CVCを通じてスタートアップとの連携を促進する意義

加藤氏はCVC事業部の部長として、事業会社と共同で運営するコーポレートベンチャーキャピタルファンドの運用にも携わっている。

「CVCの面白さは、ファンドを運用して財務リターンを狙うだけでなく、戦略リターン、事業リターンを求められること。スタートアップと大手企業が組むことで、どのような新事業が生まれるのか、どんなシナジーが作り出せるだろうか、といった角度からも投資を評価し、投資後には事業共創を進めることにも力を入れています」(加藤氏)

資金も人材もリソースも不足するスタートアップにとって、事業を成長させるために足りない部分、販路や量産技術など大企業の持つアセットで補えるケースは多い。他方で、大手の事業会社も外からシーズを取り込むことで新しい事業の芽や人材を育てられるなど、双方にメリットがある。事業会社とスタートアップとの連携を促進するため、SBIインベストメントは2019年10月に技術・知財やイノベーションに関連したデータベースを持つアスタミューゼ株式会社とCVC事業で業務提携を締結。有用な技術シーズの調査や研究開発人材の探索にアスタミューゼのネットワークを活用する取り組みを行なっている。

CVCを通じた協業事例としては、株式会社ニコンと共同で運営する2016年に設立されたNikon-SBI Innovation Fundでは、半導体レーザー技術を用いた網膜走査型レーザアイウェアを開発する株式会社QDレーザへ出資し、新製品開発のため協業。また、同ファンドは、2018年に東大発ベンチャーの株式会社エクスビジョンの全株式を取得し、子会社化。ニコンの次世代の製品開発プロジェクトにエクスビジョンのエンジニアが参加し、新製品の共同開発を行っている。

既存事業の加速や優秀な人材獲得といった、より着実に成果が得られるものが、SBIの推し進めるオープンアライアンスでの実績として見えている。

「VCだけで考えれば財務のリターンが出れば成功になりますが、CVCの戦略リターンは新規事業の創出や既存事業の強化などいろいろなケースがあり、成功の定義が難しい。どのように具体的な事業に落とし込むかはみなさん苦心されているところです。オープンイノベーションは必然的に時間が必要なうえに、失敗するリスクが伴います。私たちのCVCはできることから始め、結果を出していくフェーズにあると思います。早い段階で目に見える成果のある、近い事業での連携を推進し、ひとつでも多くの成果を出すことを意識しています」(加藤氏)

IT系スタートアップであればある程度の成功モデルが確立しているが、近年増えているディープテック企業は、シーズが事業化するまでに落ちてしまう”死の谷”がいくつもあり、わかりやすい成功モデルは見えづらい。投資する側としてもリスクは高いが、CVC経由での事業会社との協業で量産技術などの谷を越えやすくなる。

知財は事業化して初めて正当な価値が評価される

加藤氏がベンチャーキャピタリストとなったのは2002年。当初は大学発スタートアップの投資育成に携わり、ライフサイエンスや創薬系の企業と関わっていたため、早い段階から知財の重要性を意識していたそうだ。

「ただし、知財がどれだけ重要かは、知財で守られるコア技術が事業価値の源泉であるかどうかにもよります。また、いい知財を持っていても、それだけではなかなかマネタイズできません。

例えば、創薬ベンチャーがコアとなるシーズの特許を取っていたとしても、事業の継続性が担保できなかったときに、知財だけでマネタイズできるのか、という評価は非常に難しい。知財を現金化できたとしても、取得コスト程度にしかならないこともあります。本来的に知財の持つ強さは、ビジネスモデルを与え、事業化して初めて正当な価値が評価されるものだと感じています」(加藤氏)

ここ数年はディープテックへ投資するVCや機関投資家が増えてきたことから、知財そのものへの関心も高まっている。SBIインベストメントでも、テクノロジー系企業へ投資する際には知財の確認が行なわれる。投資におけるデューデリジェンスでは、場合によって競業他社の知財を踏んでいないかなど、調査を実施することもある。

「多くの場合、特許の内容を調査するだけというよりも、コア技術が特許で守られているかどうか、研究開発の活発さなどを確認する観点でも特許を見ます。もちろん、AIスタートアップなどソフトウェア系は、あえてブラックボックス化することもあるでしょう。それはそれで戦略をきちんと持って実行しているのであれば、投資家も納得します。ただし、取っておくべきものが権利化されていなかったり、知財に対して戦略的な考え方を持っていなかったりするとマイナス評価になってしまいます」

創薬における物質特許ほどのインパクトはなくとも、近年世界的な注目がより高まっている環境・エネルギー分野の新事業における電池や省エネ技術といった王道であれば知財は確実に絡んでくる。また、ソフトウェア技術をベースとしたフィンテック領域については規制産業であり、ブラックボックス化することも多いため知財が必須ではないが、ユニークなビジネスモデルであれば権利化を検討すべきだという。

またジャンルに関係なく、日本のスタートアップは投資家に対して知財についてのアピールが弱いことを加藤氏は指摘する。

「VCは、知財を通して研究開発の成果と新規性を生み出す力をどれだけ持っているのかを見て評価します。投資家との対話・交渉では、いま持っている知財だけでなく、これまでやってきたこと、新たに成果として生まれる部分をしっかりとアピールすることが大事です」

国内のスタートアップエコシステムをより活性化するために望むことについては、「10年前に比べると、確実に日本のスタートアップのエコシステムは活性化しています。ステークホルダーも多様化しているので、この流れが続いてほしい。また、関連する専門家の皆さんにもっと参画していただけるといいと思っています」と加藤氏。

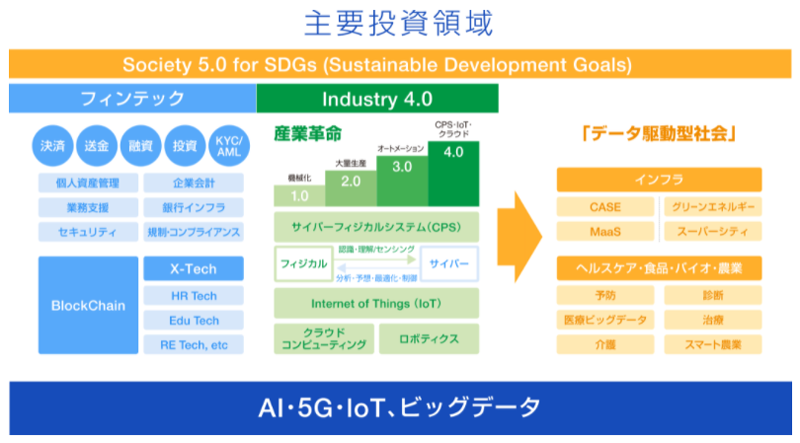

SBIインベストメントでは1000億円規模の「SBI 4+5ファンド」を2021年4月に設立したばかり。Industry4.0とSociety 5.0をテーマに、フィンテックから始まるテクノロジーを生活や産業全般の新しいサービスへと投資先を広げていく計画だ。引き続き、出資者と投資先との連携を促進し、事業として貢献できる投資活動に取り組んでいくという。