- 目次

- 1.IPASとは

- 2.プログラムを通じて把握した課題と対応策

- 3.おわりに

- Column

Column

Column1 知財の権利について

知財の権利の主なものとしては、特許権、意匠権、商標権、著作権があります。これらの権利の特徴について、簡単にご紹介します。

1.特許権

特許権は、「技術」に関する権利です。技術の対象には、製品等の物、何かを実施する方法、物を製造する方法があります。このような対象について、特許権を取得することにより、独占的に実施することが可能となります。

ただし、特許権を取得するためには、技術の内容を公開する必要があります。そのため、技術の内容に応じて、特許権を取得すべきか、ノウハウとして秘匿すべきかをよく考えることが重要です。

2.意匠権

意匠権は、物の「デザイン」に関する権利です。例えば、技術的には目新しい特徴がない場合であっても、デザインに新しさがあれば、意匠権を取得することにより製品を守ることが可能です。

3.商標権

商標権は、製品やサービスに使用する名前やマークに関する権利です。マークは、自社の製品やサービスの顔となる非常に重要なものです。近年、日本国内で有名になった商標について、第三者が外国で商標権を取得する事例が多くなってきています。そのため、自社のビジネス展開を踏まえて、国内外の商標権取得を検討することが重要です。

4.著作権

著作権は、「著作物」を作成することにより自動的に発⽣する権利です。例えば、プログラムのソースコードも著作物です。近年注⽬されているオープンソースについても、著作権フリーではないことが一般的であるため注意が必要です。

Column2 知財取得までの手順と期間について

知財の中でも特に、特許権についてその手順と期間について国内・海外に分けてご紹介します。

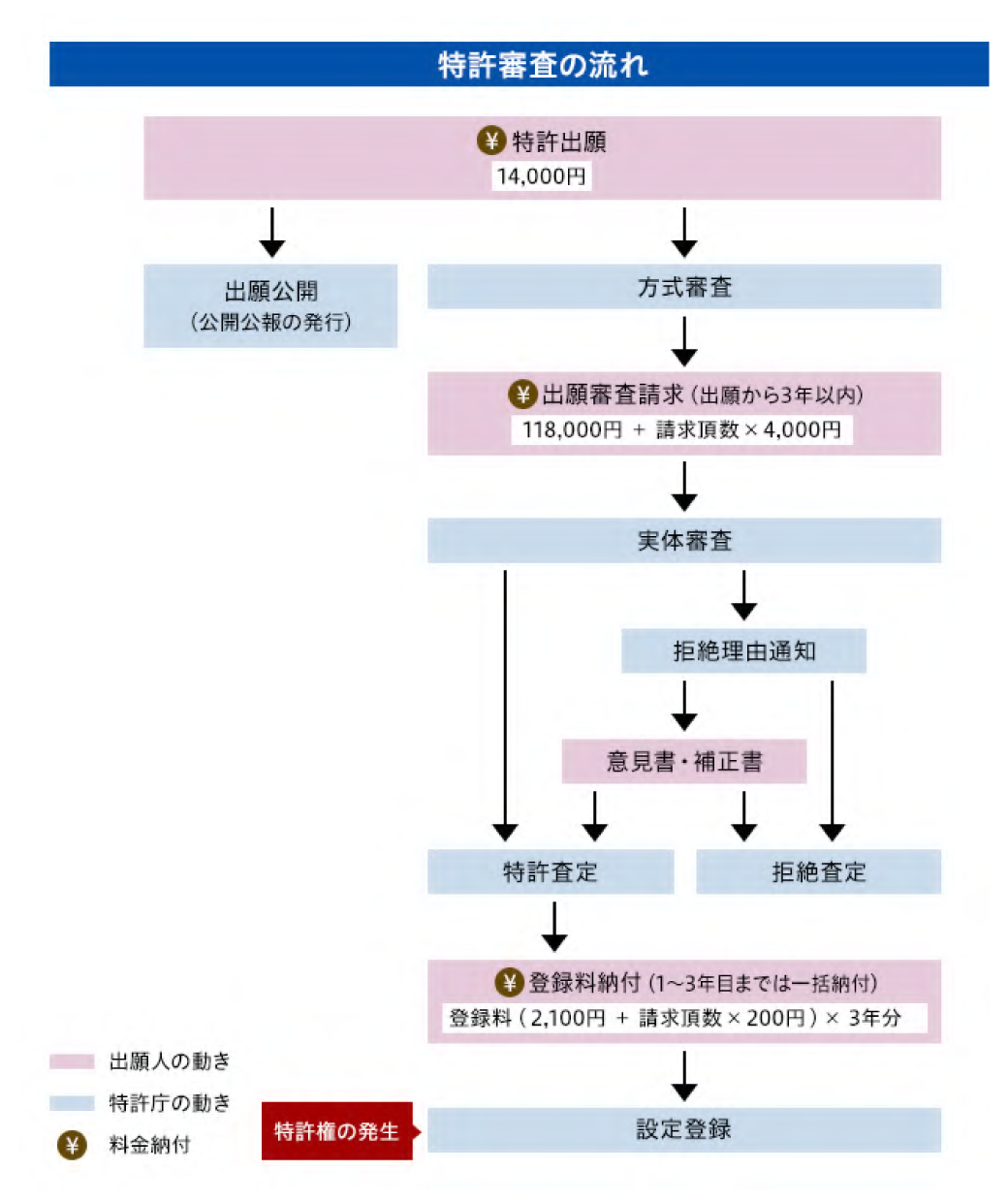

1.国内の特許出願から特許取得までの流れ

特許庁では、特許出願があると、まず「方式審査」が行われ、形式的な不備等をチェックします。

次に、出願日から3年以内に出願審査の請求をすることができ、当該請求をした後に、「実体審査」が始まります(出願から3年以内に出願審査の請求をしなかった場合は、特許出願が取下げられたものとみなされます。)。

「実体審査」では、審査官が先行文献を調査する等して、拒絶理由の有無を検討します。そして、拒絶理由があれば、審査官は、特許出願人に対して、「拒絶理由通知」を出します。

特許出願人は、その拒絶理由通知に対して、拒絶理由に根拠がない旨の「意見書」や特許請求の範囲等を補正する「補正書」を提出します。

この主張により拒絶理由を解決できた場合、審査官が「特許査定」を行い、特許料の納付を行うことで、特許権を取得できます。なお、拒絶理由を解決できなかった場合、審査官が「拒絶査定」を行います。

通常の特許出願の場合、審査請求から特許査定までの期間は平均して14ヵ月程度を要します。

ただし、スタートアップ企業等一定の要件を充たす会社が利用できる「スーパー早期審査」を利用すると、審査請求から平均して2.5ヶ月程度で特許査定が得られる可能性があります。

スーパー早期審査の手続についてはこちら

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/patent/document/index/supersoukisinsa.pdf

2.国際出願から特許取得までの流れ

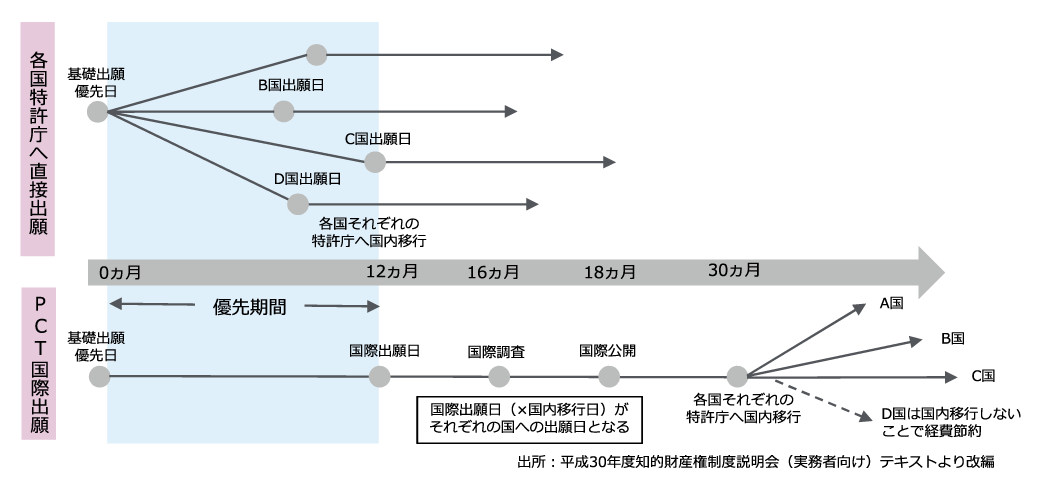

国際出願には、「直接出願ルート」と「PCTルート」があります。 「直接出願ルート」は、権利を取得したい国にそれぞれ出願する方式ですが、パリ条約に基づく優先権を主張した外国出願の場合、日本で出願した日から1年以内にパリ条約の優先権を主張して第2国(外国)で出願すると、もとの特許出願の日を基準として判断されます。 「PCTルート」の場合、国内出願(基礎出願)をしてから1年以内に国際出願し、基礎出願から30ヶ月以内に特許を取得したい国の特許庁へ国内移行を行います。 国内出願後1年間に請求項の追加等の権利内容の追加ができるため、市場動向を見ながら権利内容を追加、国内出願から30ヶ月後に、どの外国に出願をすればよいのか決めれば良いことになります。

Column3 先行して発明を公表せざるを得ない場合の対応方法

出願前に発明の内容を公表した場合

特許出願前に日本国内または海外において、公知・公然実施・文献公知となった発明は特許を受けることができないため(特許法 29条1項)、出願前に発明の内容を公にしてしまうと、特許権を取得できなくなります。

対策1:NDAの活用

投資家、協業先、顧客先等の情報を開示せざるを得ない者との間で、秘密保持契約(NDA)を締結した上で、当該情報を開示すれば、公知あるいは公然実施されていないことになり、新規性が喪失しないことになります。

対策2:新規性喪失の例外

スタートアップの意に反して、あるいはスタートアップの行為に起因して、公知・公然実施・文献公知となった発明は、公知等になった日から1年以内に出願をすれば、新規性は喪失していないものと扱われます(特許法30条1項及び2項)。ただし、後者の場合には、新規性喪失の例外規定の適用を受けることができる旨の証明書が必要になります(特許法30条3項)。

ただし、欧州では、自ら公開した発明でも新規性喪失の例外の適用が受けられる場合は公的な博覧会等で公開された発明に限定されており、上記の期間も6ヶ月と短いので、欧州での出願も考えている場合は特に注意が必要です。

| 目次 | |

| 1.IPASとは | 2.プログラムを通じて把握した課題と対応策 |

| 3.おわりに | Column |